消防団ニュース

大和郡山市消防団の活動や話題をお伝えします!

令和6年度新規消防団員救命講習を行いました(令和6年7月21日)

大和郡山消防署にて新規消防団員を対象とする普通救命講習会を行いました。

内容は、応急手当と救命処置についてのことや、AEDを使用した心肺蘇生法などについて学びました。3時間の講習でしたが傷病者の命を救い、社会復帰に導くために必要な処置の大切さを実感し、今後の消防団員活動に活かせる充実した時間となりました。

令和6年度新規消防団員訓練を行いました(令和6年7月21日)

新規消防団員に対し、消防団員としての知識・技術を身につけることを目的として、座学・礼式・放水等の訓練を行いました。大変暑い中でしたが、消防署員の方の指導やお手本を参考に、皆さん真剣な眼差しで訓練に取り組んでいました。

令和6年大和郡山市消防出初式を挙行しました(令和6年1月7日)

新春恒例の大和郡山市消防出初式を大和郡山市総合公園施設金魚スクエアおよびホウワグラウンドにて挙行しました。4年ぶりに屋内・屋外での式典となり、屋内式典会場では、1月1日に発生した能登半島地震により、多くの犠牲者を出したことから、式典開始に先立ち参加者全員で黙祷が捧げられました。また、屋外式典では分列行進や一斉放水が実施されました。式典後も消防ポンプ車や救急車を見学したり、写真撮影をしたりと子供連れの方々にも楽しんでいただけた様子でした。

多くの市民の皆様にご来場いただき、ありがとうございました。

令和5年消防技術訓練発表会を実施しました(11月5日・12日)

消防技術の向上を目的とした消防技術訓練発表会が実施されました。今年度は令和4年度に実施した教育訓練を踏まえて各分団が日々自主訓練に励み、その成果を存分に発揮しました。

消防団長より

団員の皆様、消防技術訓練発表会お疲れ様でした。発表会の結果は、最優秀賞に額田部分団、優秀賞に矢田分団、外川分団が選ばれました。優秀分団には選ばれなかったものの、前回と比べると良くなっている分団も見受けられ、各分団で自主訓練の状況がはっきりと分かる発表会となりました。団員の皆様も他分団の発表を見て良いところや悪いところを確認できる良い機会になったと思います。今回の結果を踏まえて、引き続き日々の訓練を頑張ってください。

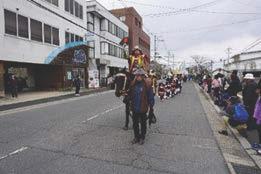

令和5年大和郡山市消防出初式を挙行しました(令和5年1月8日)

新春恒例の大和郡山市消防出初式を大和郡山市総合公園施設にて挙行しました。

新型コロナウイルス感染症まん延の影響により中止していた分列行進と一斉放水が、令和2年の挙行から実に3年振りに実施されました。

分列行進では、地域で防災活動に尽力していただいている自主防災組織の方々にご参加いただき、例年以上に華やかな行進となりました。

一斉放水では、消防技術訓練で優秀な成績を収めた分団と大和郡山市消防署のポンプ車による5本の放水が、雨上がりの空を彩りました。

多くの市民の皆さまにご来場いただき、誠にありがとうございました。

消防技術訓練を実施しました(令和4年11月6日・13日)

消防技術訓練の発表会が、11月6日と13日に実施されました。この訓練は、毎年実施している教育訓練を今年から更に充実させたもので、7月の教育訓練から各分団での自主訓練を経て、発表会にて披露することで消防団全体の技術の底上げを目的としております。

約4ヵ月にわたる自主訓練の成果を存分に発揮し、どの分団もケガをすることなく操法を完了しました。

消防団長より

団員の皆さん、消防技術訓練お疲れ様でした。発表会の結果は最優秀賞に額田部分団、優秀賞に矢田分団、第五分団が選ばれました。同意に各分団の訓練状況の差が端的に表れておりました。この訓練は分団エリアの住民を守るという主旨も込めております。

来年度も同じ課題で発表会を開催しますので、成績の悪かった分団はより一層訓練に励み、順位の上がるように訓練していただくようお願いしておきます。

令和4年度新規消防団員教育訓練を実施しました(令和4年6月26日)

新規消防団員に対し、消防団員としての知識・技術の向上を目的として、座学・礼式・放水等の訓練を行いました。今年度の参加団員は7名で、晴天の中、皆さん真剣な眼差しで訓練に取り組んでいました。

第7回「自主防災組織」と「消防団」との防災のつどいを開催しました(令和4年5月)

第7回「自主防災組織」と「消防団」との防災のつどいを、5月12日から26日の期間で5回に分けて開催しました。結果は、12日41名、16日32名、19日31名、23日17名、26日23名で、合計144名の自主防災組織の代表が出席されました。

各代表から、日頃疑問に思っている防災に関しての質問や、活発な意見交換などがあり、充実した防災のつどいとなりました。

大和郡山市消防団では今後も活動を継続し、安全安心のまちづくりを行ってまいります。

令和4年大和郡山市消防出初式を挙行しました(令和4年1月9日)

消防団員の規律の尊守や士気の高揚、消防技術の錬磨、有事における消防機能の発揮に万全を期する事を目的に、新春恒例の大和郡山市消防出初式を挙行しました。

今年も新型コロナウイルス感染症拡大防止を考慮し、屋外式典、無観客式典としました。

天候にも恵まれ、一年間の安全を祈願するとともに決意を新たにし、防火・防災意識の向上を図りました。

第6回「自主防災組織」と「消防団」防災のつどいを開催しました(令和3年5月~7月)

第6回「自主防災組織」と「消防団」との防災のつどいを、5月13日から31日と7月29日の期間で実施しました。結果は、13日32名、17日31名、28日18名、31日20名、7月29日29名合計126名の自主防災組織の代表さんが出席されました。

各代表さんから、日頃疑問に思う防災に関しての質問や活発な意見交換などがあり充実した防災のつどいとなりました。

大和郡山市消防団では今後も活動を継続し、安全安心のまちづくりを行ってまいります。

消防団長より

昨年はこの集いも中止し新型コロナに翻弄された一年でした。今年は変異種コロナウイルスが蔓延し、四波五波と来る勢いですが、ワクチン接種も行われますので集団免疫がつけば終息していくのではと思います。

今年になって、栃木県群馬県での山林火災、10年後の東日本大震災、熊本地震の派生地震、昨年の各地での風水害、また、近年南海トラフ地震も危惧されており、防災の中核として消防団の必要性が求められています。

我々消防団は、市民一丸となって安全安心の街づくりをテーマに取り組んでいる中、住民一人一人が誰かが助けてくれるという漠然とした思い込みではなく、自分たちで助かろう、助けようとの信念のもと、各々微力であっても近所同士協力しながら助け合う気持ちが大きな力になると思っております。

そして、自主防災組織を中心に住民の避難訓練をすることが、災害時に必ず役立つこと間違いないと思っています。

他人事とは思わず、私たち消防団員はもちろんこの機会にぜひ自主防災組織、住民一人一人一考していただければと思っております。

令和3年度新規消防団員教育訓練を実施しました(令和3年7月4日)

新規消防団員に対し消防団員としての知識・技術の向上を目的として訓練を行いました。今年度の新規消防団員は7名で、皆さん真剣に訓練を行いました。

令和3年大和郡山市消防出初式を挙行しました(令和3年1月10日)

消防団員の規律の尊守や士気の高揚、消防技術の錬磨、有事における消防機能の発揮に万全を期する事を目的に、新春恒例の大和郡山市消防出初式を挙行しました。

今年の消防出初式は、新型コロナウイルス感染症に関する社会情勢及び感染拡大防止を考慮し、屋外式典、無観客式典としました。

朝から身を切るような寒さの中、一年間の安全を祈願するとともに決意を新たにし市民の防火・防災意識の向上を図りました。

令和2年度新規消防団員教育訓練を実施しました(令和2年11月1日)

新規消防団員に対し消防団員としての知識・技術の向上を目的として訓練を行いました。新規消防団員は12名、天候にも恵まれ団員の皆様にあっては真剣に訓練を行っておられました。

消防団長より

本日は新規消防団員の皆様に、消防団員としての基礎教育や現場活動時での基本操作等を座学や訓練を通じ、消防団としての心構えを十分理解していただきました。

今後は、本日学んでいただきました事を市民の安心・安全のために活躍できますよう、よろしくお願いいたします。

令和2年大和郡山市消防出初式を挙行しました(令和2年1月12日)

令和初の大和郡山市消防出初式を大和郡山市総合公園施設にて挙行しました。

あいにくの曇り空で大変寒かったですが、郡山西中学校の吹奏楽部の演奏や、矢田認定こども園の園児も参加していただき、一年間の安全を祈願するとともに決意を新たにし、市民の防火・防災意識の向上を図りました。

11月の林野火災消火訓練で使用した水幕ホースによる放水も行い、今年はより華やかな一斉放水となりました。

多くの市民の皆さまにご来場いただき、誠にありがとうございました。

消防団教育訓練を実施しました(令和元年8月25日・9月1日・9月8日)

今年も基本訓練で手びろめによるホース延長をし分岐管を使用しての二線放水を行い、伝達は手合図による方法で、放水・停止訓練を実施しました。

今年は、11月30日(土曜日)に奈良県浄化センターにて令和元年度奈良県林野火災消火訓練が開催されることもあり、各団員間での伝達方法や消火技術に取り組みました。

消防団長より

暑い中、今年も消防団教育訓練を行いました。

11月24日に市防災訓練、30日に県林野火災消火訓練が行われます。今回は基本的な放水訓練をいたしました。今年で6回目ですが新入団員もベテラン団員の指示に従い順調に放水出来ていたように思えます。各分団については、月1回以上技術向上の為自主訓練を行ってもらっています。今後とも市民の生命と財産を守るという使命を肝に命じて活動していただきますよう期待しております。

「第44回やまとの夏まつり」消防警戒警備を実施しました(令和元年8月3日)

「第44回やまとの夏まつり」のフィナーレとして郡山城址一帯で花火が打ち上げられ、それに伴う警戒警備を実施しました。大和郡山市消防団第二分団・第五分団が消防車両を配備し、落下物による火災防止に備え事前の水撒きや、打ち上げ後も消防警戒警

備を行い、何事もなく無事終了しました。

自治会と消防団の避難・消火訓練を実施しました(令和元年7月7日)

令和元年7月7日(日曜日)に材木町自治会と第一分団による避難・消火訓練を実施しました。

訓練には、高齢者から小さなお子さんまで多数の方々が参加されました。初めての訓練で皆様緊張気味ではありましたが、慌てず落ち着いて無事避難場所に集合され、消火訓練では消火器の使用方法を消防団員から説明を受け、真剣に取り組んでおられました。今後も定期的に避難・消火訓練を実施します。

池下副団長より

災害では、自助・共助・公助の中でも、自助(自分の命は自分で守る)、共助(地域の安全は地域で守る)この二つの意味を常に意識し行動する事で多くの命を救える事になります。

今後も定期的な訓練を実施していただけますようお願いします。本日は、お疲れ様でした。

避難訓練

消火訓練

令和元年度新規消防団員教育訓練を実施しました(令和元年6月16日)

令和初の新規消防団員教育訓練を実施しました。新規消防団員13名が消防団員としての知識・技術の向上を目的として、真剣な眼差しで訓練に取り組んでいました。

団長挨拶及び座学

訓練礼式

ホース延長訓練

放水訓練

消防団長より

本日、新規消防団員の皆様に参加していただきました。

これから、消防団員としての心得、規範規律、ホース筒先の取り扱いなどの基本行動を理解していただけたように思います。消防団員は市民の生命と財産を守るという責務を担っており、本日学んだことを基に活躍していただけるように期待しております。

第4回「自主防災組織」と「消防団」都の防災のつどいを実施しました(令和元年5月16・21・24日)

各代表さんから、日頃疑問に思う防災に関しての質問や各自主防災組織で行っている防災訓練の紹介等、活発な意見交換があり充実した防災のつどいとなりました。

大和郡山市消防団では今後も活動を継続し、安全安心のまちづくりを行ってまいります。

消防団長より

その為には、自主防災組織と消防団との連携、役割についての検討、そして二軒両隣、前隣、後隣の六軒が協力して対応できるように市民一丸となって災害に強い安心安全の住みよい城下町大和郡山市を目指して尚一層力を合わせてj活躍していく決意を示せたことはお互い力強く感じました。

救助資機材取扱訓練を実施しました(令和元年5月8日)

総務省消防庁から無償貸与されている救助資機材搭載消防ポンプ車の資機材取扱訓練を実施しました。このポンプ車には、シャッターやコンクリートの壁等を切断する機材や家のドアや車のドア等を切断・圧縮する機材、ワイヤーで固定し牽引する機材等が積載されています。

毎年行われる消防出初式にてポンプ車の展示をしていますので、ぜひご覧ください。

なお、車両は、下三橋分団に配備しています。

1.電動式コンビツール

先端のアーム部分で切断・開閉ができ車や

家のドアの開閉やパイプ等の

切断・圧縮を行うことができます

2.チェンソー

建物の柱や、倒壊した倒木等を切断する

ことができます

3.エンジンカッター

円盤型の切断刃を高速回転させ

シャッターやコンクリートの壁等を

切断することができます

4.可搬ウインチ

本体とワイヤーロープを使用し車や

障害物に固定し最大牽引500キログラム

までの物を牽引することができます

「第59回大和郡山お城まつり」の消防警戒警備を実施しました(平成31年4月7日)

3月24日から4月7日までの間で「第59回大和郡山市お城まつり」が開催され、期間中に延べ115名の消防団員が出動し、露店等からの火災防止に備え消防車の配備や城内の巡回警備を行い、特に大きなトラブルも無く無事警戒警備を終了しました。

消防団長より

今年も平成最後の「第59回お城まつり」が3月24日から4月7日まで開催され、消防団員も警戒警備に当たりました。桜も4月6日と7日が満開となり大勢の人が楽しまれ大きなトラブルも無く開催されたことはスタッフ皆さんの努力の賜物だと思っております。時代行列、市民パレードも天候に恵まれ沿道に多くの市民が見物に来られ盛況でした。来年は元号も令和になり第60回記念お城まつりですので盛大に行われる予定となっています。これからも、お城まつりを盛り上げていけますように消防団も出来る限り協力していきたいと思っております。

平成31年春季全国火災予防運動に伴う消防団パレードを実施しました(平成31年3月3日)

春季全国火災予防運動(平成31年3月1日~3月7日まで)に伴い消防団防火パレードを実施しました。全国統一標語「忘れてない?サイフにスマホに火の確認」を再確認し、市民の火災予防意識の高揚を目的とし、各消防団管轄区域の巡回広報を一斉に実施しました。

消防団長より

毎年、春秋二回の火災予防運動での広報活動、そして毎月の広報活動、消火栓点検を消防団は行っています。不注意による火災は一瞬にして生命と財産を失ってしまいます。

そのような事にならないよう市民の皆様には十分に注意して火災予防に心がけていただければと、願って広報活動をしております。

文化財防火週間に伴う松尾寺防火訓練を実施しました(平成31年1月23日)

文化財防火週間に伴い松尾寺にて大和郡山消防署・外川分団・松尾寺職員合同で防火訓練を実施しました。松尾寺本堂から出火し延焼中との想定で、仏像の搬出や消火活動に取り組みました。文化財は国民共通の貴重な財産であり、火災による焼失等から保護し、後生に残していくことが重要な責務である事を参加者全員が認識し、防火訓練を終了しました。

平成31年大和郡山市消防出初式を挙行しました(平成31年1月13日)

晴天のもと大和郡山市総合公園施設にて、平成31年大和郡山市消防出初式を挙行しました。郡山西中学校の吹奏楽部の演奏や、矢田認定こども園の園児も参列し、一年間の安全を祈願するとともに決意を新たにし、市民の防火・防災意識の向上を図りました。また、昨年消防操法大会に出場した外川分団による消防操法披露や、消防車による一斉放水を行いました。今年も、多くの市民の皆さまにご来場いただき、誠にありがとうございました。

来年の大和郡山市消防出初式は、平成32年1月12日(日曜日)です。

広報指導分団による「避難所体操」を実施しました(平成30年11月11日)

平成30年11月11日(日曜日)に大和郡山市筒井地区防災訓練において、広報指導分団による災害時での避難所におけるストレスや長期滞在によるエコノミー症候群の予防として「避難所体操」を実施しました。

参加された皆様は真剣に取り組んでおられ、ある市民の方にお話をお聞きすると「避難所でも役にたつと思うし、毎日の体操として取り組んで行きたい」と言っておられました。

少年少女消防士体験教室を実施しました(平成30年11月11日)

平成30年11月11日(日曜日)大和郡山市筒井地区防災訓練終了後、筒井幼稚園にて「少年少女消防士体験教室」を実施しました。

筒井小学校から事前に応募された4年生2名が消防規範訓練や放水訓練を体験し立派に訓練を修了されました。また、当日は見学者からも飛び入り参加があり放水訓練を体験していただき、改めて消防の職業に対し身をもって実感していただきました。

池下副団長挨拶

規範訓練

放水訓練

市民の飛び入り参加

筒井幼稚園園長

消防士さんと集合写真

平成30年度秋季全国火災予防運動に伴う消防団防火パレードを実施しました(平成30年11月10日)

秋季全国火災予防運動(平成30年11月9日~15日)に伴い消防団防火パレードを実施しました。今年の統一標語「忘れてない?サイフにスマホに火の確認」を再確認し、市民の火災予防意識の高揚を目的とし、各消防団管轄区域の巡回広報を実施しました。

第24回全国女性消防団員活性化滋賀大会に参加しました(平成30年11月9日)

平成30年11月9日(土曜日)に滋賀県大津市滋賀県立体育館「ウカルちゃんアリーナ」で第24回全国女性消防団員活性化滋賀大会が開催されました。全国から約3700名が参加され、奈良県からは大和郡山区分を含む6団体189名が参加しました。大会は活動事例や防災啓発等ウーマンパワーが炸裂し熱気ムンムンの内容でした。また、滋賀県湖南市出身の元WBC世界バンタム級チャンピオンの山中慎介氏から記念講演もあり充実した一日となりました。

山中慎介氏記念公演

活動事例発表

会場での記念撮影

滋賀県のマスコットキャラクター

「第44回親子まつり」の警戒警備を実施しました(平成30年11月3日)

平成30年11月3日(土曜日)に郡山城址一帯で「第44回親子まつり」が開催され、大和郡山市消防団にて警戒警備を実施しました。露店からの出火に対応するため消防車の配置や、会場内での事故防止のため巡回警備を実施し、無事事故もなく警戒警備を終了しました。

消防団教育訓練を実施しました(平成30年8月26日・9月2日・9月9日)

今年も8月26日(日曜日)から毎日曜日に恒例となった消防団教育訓練を実施しました。今年のテーマは、基本訓練で手びろめによるホース延長をし分岐管を使用しての二線放水を行い、伝達は手合図による方法で、放水・停止訓練を実施しました。

近年は、道路に消火栓が数多く設置され水利条件も向上し、伝達も無線による方法となっていますが、山間部では水利が無く自然水利(池等)を使用しての放水や、電波状態も悪いため手合図による伝達を行います。今回はその様な状況を想定した訓練を行い、各地区の消防団員が災害を想定した訓練を暑い中真剣に取り組んでいました。

第27回奈良県消防操法大会が開催されました(平成30年8月18日)

平成30年8月18日(土曜日)に天理市三島町「天理教北大路乗降場」において、第27回奈良県消防操法大会が開催され、大和郡山市消防団から外川分団が出場しました。残念ながら入賞には届きませんでしたが、当日はベストタイムで競技をされ、素晴らしい操法を披露してくれました。

出場選手たちは、4月から週二回仕事の終わりに集まり、疲れた身体に鞭を打ちながら厳しい訓練にも耐え、本当にお疲れ様でした。また、選手を陰ながら支えて下さいましたご家族の皆様、応援していただきました関係者の皆様、本当にありがとうございました。

消防団長より

外川分団員の皆さんお疲れ様でした。残念ながら入賞には届きませんでしたが、連日35度越えの暑いなかの練習にも耐え分団長以下全員一丸となって取り組んで頂きありがとうございました。

この経験をいかして住民の安全で安心して暮らせる街を目指して活躍していただければと思っています。また、この消防団精神を後輩に伝えていってもらえるようお願いします。

第27回奈良県消防操法大会についてお知らせ(平成30年8月13日)

平成30年8月18日(土曜日)に、天理市三島町「天理教北大路乗降場」にて第27回奈良県消防操法大会が開催されます。

当市からは、外川分団が小型ポンプ操法の部で出場されます。消防操法大会とは、基本的な操作の取得を目指すための手順であり、設置された防火水槽から給水し、火災現場を想定した火点と呼ばれる的めがけて放水し、撤収するまでの一連の操作を演じるもので大会ではその速さと正確さを競います。大会は二年に一度行われ、優勝チームは富山県で行われる全国大会に出場します。

訓練は毎週水・土曜、大和郡山消防署で午後7時からですが優勝を目指し、アピタ大和郡山店や近畿運輸局奈良支局でも訓練を行っています。

8日(水曜日)には、上田市長にも激励に来ていただきました。訓練を見学したい方や大会で外川分団の応援をしたい人は、市役所民安全課までお気軽にお問合せ下さい。

アピタ大和郡山店

市長激励

アピタ大和郡山店

近畿陸運局奈良運輸支局

大和郡山消防署

近畿陸運局奈良運輸支局

「第43回やまとの夏まつり」消防警戒警備を実施しました(平成30年8月4日)

「第43回やまとの夏まつり」で郡山城址付近にて花火が打ち上げられました。打ち上げ時に花火の落下物による火災警戒に、大和郡山市消防団第3分団、第4分団団員が消防車両を配備して水撒きを行い、打ち上げ時には火の行方に注意しながら出火警戒を行いました。打ち上げ後にも消防警戒警備を行い、無事何事もなく終了しました。

平成30年度新規消防団員教育訓練を実施しました(平成30年6月17日)

新規消防団員に対し消防団員としての知識・技術の向上を目的として訓練を行いました。天候にも恵まれ、団員の皆様にあっては真剣に訓練を行っておられました。

団長挨拶及び座学

訓練礼式

ホース延長訓練

放水訓練

消防団長挨拶

本日は新規消防団員の皆様に、消防団員としての基礎教育や現場活動時での基本操作等を座学や訓練を通じ、消防団としての心構えを十分理解していただきました。今後は、本日学んでいただきました事を市民の安心・安全のために活躍できます様、お願いいたします。

災害対応型飲料販売機のテレビ取材がありました(平成30年5月26日)

平成29年2月20日付の消防団ニュースでお知らせしました消防団災害対応型飲料販売機について、奈良テレビより取材がありました。

写真は福本愛菜レポーターと消防団長・矢田分団員の取材の様子です。

6月2日(土曜日)12時00分からの「奈良フライデー9」において放送予定です。

第3回「自主防災組織」と「消防団」との防災のつどいを実施しました(平成30年5月8・15・22日)

今年も、第3回「自主防災組織」と「消防団」との防災のつどいを、8月8日から22日の期間で実施しました。結果は、8日53名、15日41名、22日53名、合計147名の自主防災組織の代表さんが出席されました。

各代表さんから、避難行動要支援者名簿や避難所開設についての質問や市の保有する非常食や非常物品等の備蓄品やその他多数の質問があり、活発な意見が飛び交う有意義な防災のつどいとなりました。

消防団長より

皆様お忙しい中、防災のつどいに参加していただきありがとうございました。今年でこの「つどい」も3年が経過し皆様のおかげで無事終える事ができました。当初は手探り状態の会合でありましたが、年数を重ねる事により自主防災組織と消防団が相互理解でき、自治会も町ぐるみ一丸となって住民を守ろうという意識が芽生えて来たようにも感じられます。

先日、地震調査委員会から30年以内に南海トラフで地震が発生する確率が80%と発表されました。

当市においては、震度5強から震度6の直下型で、奈良盆地東縁断層帯では震度7強と予想されています。災害時に備え常日頃から両隣二軒、前隣、後隣の6軒が協力して絆を深めるしかないのではと思います。また、大地震で火災の原因として再通電火災があり、火災防止のために感震ブレーカーの啓発や熊本地震で活躍した消防団員の経験を基に各団員に研修、訓練等も行っております。

今年度の市防災訓練は筒井小学校にて筒井地区自治連合会を中心に避難訓練や避難所でのエコノミークラス症候群解消体操体験や子供達に放水体験を実施したいと思っています。最後に、これからも「安心安全の住みよい城下町大和郡山市」を目指して、市民、消防団がお互いなお一層力を合わせて活躍していきたいと考えております。

「第58回大和郡山お城まつり」の消防警戒警備を実施しました(平成30年4月8日)

3月25日から4月8日までの間で「第58回大和郡山お城まつり」が開催され、期間中に延べ115名の消防団員が出動し、露店等からの火災防止に備え消防車の配備や城内・外の巡回警備を行い、特に大きなトラブルも無く無事警戒警備を終了しました。

文化財防火合同訓練を実施しました(平成30年1月24日)

奈良県では1月23日~29日を「文化財防火週間」としていることに伴い、今年度も大和郡山消防署・学科指導教室「ASU」の関係者と合同訓練を実施しました。城内町にある明治時代に建築された建物である城址会館での火災を想定し、消防団からは第三分団と第四分団が出動しました。内容は第三分団が堀の水を給水し、第四分団へと送水して中継し放水するというものです。消防団では昨年から水源が火災現場から離れている場合を想定した訓練を重点的に行っています。詳しくは過去のニュースをご覧ください。

平成30年大和郡山市消防出初式を挙行しました(平成30年1月7日)

場所を移転してから2回目となる消防出初式を挙行しました。今回は新たに郡山西中学校の吹奏楽部による演奏やふたば保育園による防火演技で式典に彩りを添えてもらいました。来年度は同じく大和郡山市総合公園施設において平成31年1月13日(日曜日)に挙行予定です。

「全市避難訓練」に参加しました(平成29年11月12日)

今回は市の初めての試みである市内全エリアを対象とした「全市避難訓練」に消防団員約240名が参加しました。市から発信される緊急速報メール(エリアメール)に合わせ、メールが届かない人に向けて消防車からの広報、不審者の警戒、災害状況の無線報告及び写真送信による報告等を行いました。

消防団では大災害に備え、詰所の耐震化、事業所協力のもと災害時には飲料水を取り出せ、通信機器等を充電できる消防団災害対応型飲料販売機設置を行ってきました。

また、大災害時の消防団の具体的な活動方針を定めました。詳しくは、下記リンクをご覧ください(テキストリンクをクリックすると、別ウィンドウで開きます)。

消防団の大災害時の対応について (PDFファイル: 42.7KB)

消防団長より

11月12日に消防団も全市避難訓練に参加いたしました。

今回を機会に今後の課題として、実際大災害が起こった時、消防団は、各分団庫を地域の防災拠点とし、消火救護活動はもちろん、情報収集、避難広報、防犯、危険区域の立入禁止などを即座に慌てずに行動できるように訓練していく所存です。

また、今時点で想定できる案件、想定外の案件にどう対応したらいいか、住民の身体生命を守るにはどうすればいいか、より良い方法を常に検討し訓練内容に取り組んでまいりたいと考えております。

消防団員普通救命講習を実施しました(平成29年11月12日)

大和郡山消防署において、消防団員普通救命講習を実施しました。新規消防団員を中心に胸骨圧迫と人工呼吸による心肺蘇生の方法やAEDの使用方法、救命処置や応急処置について学びました。胸骨圧迫では思っている以上に強く、早く行うことに皆驚いてましたが、積極的に質問も出て、あっという間の3時間でした。

「第43回親子まつり」消防警戒警備を実施しました(平成29年11月3日)

今回は郡山城跡において「第43回親子まつり」消防警戒警備を実施しました。また、今回は初めての試みとして、女性分団員による防災講習やおたのしみくじを行い、用意していいた商品もあっという間になくなりました。たくさんの人で賑わいました、何事もなく無事終えることができました。

消防団員教育訓練を実施しています(平成29年8月20日・8月27日・9月3日)

今年も8月20日から3日間にわたり恒例の消防団教育訓練を実施しています。今年のテーマは中継送水訓練です。

放水圧力はホースの高さや長さに比例して低下しますが、水利が近くにあれば問題ありません。しかし消火栓を使用できない場合や山火事などで近くに水利がない場合があります。そういった場合は複数のポンプを中継して加圧していくことで遠距離送水が可能になります。

訓練では3台のポンプを使用し、トランシーバーで連携を取りながら放水します。

最終日の9月3日は女性団員も訓練に加わり訓練風景も公開しますのでぜひ見学してください。

「第42回やまとの夏まつり」消防警戒警備を実施しました(平成29年8月5日)

やまとの夏まつりでは郡山城跡で花火が打ち上げられるため、付近の水利を確保できる場所に消防車両を配備して水をまき、打ち上げ時は真上に花火が上がりすごい迫力ですが、団員は常に火の行方に注目しながら落下物等による出火警戒をします。打ち上げ終了後も消防警戒警備を続け、無事何事もなく終わりました。

新規消防団員教育訓練を実施しました(平成29年7月9日)

恒例の新規消防団員の教育訓練を大和郡山消防署で実施しました。

年齢は様々ですが昨年度の中途入団員・今年度の入団員11名が参加し、内容は昨年度と同じく座学に加え、規範訓練・ホースの取扱い訓練・消火訓練を実施。

日頃の各所属分団での訓練の成果を発揮し、皆意欲的に訓練に臨んでおりました。

挙手の敬礼をしている様子(規範訓練)

ホースを延ばして結合している様子(ホース取扱い訓練)

高水圧で放水をしている様子(消火訓練)

救助資機材の取扱い訓練を実施しました(平成29年6月11日)

消防団に配備している装備の中でも主に家屋の倒壊や交通事故の際に力を発揮するもので、毎年訓練を実施ていますが今回は配備している資機材の一部を紹介します。

消防出初式の際は車両とともに他の資機材も含めて展示する予定ですので、ご来場の際はぜひご覧ください。

(1)電動式油圧コンビツール

先端アーム部が開閉することで「切る」「開く」「つぶす」「引く」と四つの機能を有し、開かなくなった車のドアを広げたり、車切断することができます。

(2)エンジンカッター

円盤型の切断刃を高速回転させるこで、シャッターやコンクリートなどを切断することができます。

(3)可搬ウインチ

ワイヤーロープを固定し、バーを前後に倒すことで車などの重い障害物をけん引することができます。

第2回「自主防災組織」と「消防団」防災のつどいを実施しました(平成29年6月7日)

昨年度に引き続き、今年度も5月23日から6月6日までの期間、地区別に3回に分けて「自主防災組織」と「消防団」防災のつどいを実施しました。

内容は、この半年間における消防団の活動や今後についての報告、前回皆さんの関心の高かった事項に関する報告や市の取り組みに対する協力のお願い、質疑応答等です。

この防災のつどいがきっかけで、消防出初式では自主防災の皆さんにたくさんご出席いただき、市と両団体の三者で結束を誓うことができました。いざという時、消防団と自主防災組織の連携は大きな力となるため、今後ともよろしくお願いいたします。

消防団長より

第2回「自主防災組織」と「消防団」の防災のつどいを3回にわたり行いました。今回は、各地区の代表の方々から、率直な意見交換できたことは、防災意識の関心の高さがうかがえました。11月12日に初めての市全体の避難訓練を行います。問題点も多々でてくると思いますが、次回の集いにて協議し、問題点を克服していきたいと思っております。そして毎年避難訓練を行うことで住民の防災意識の向上につながっていければと思っております。

水防巡視箇所の下見をしました(平成29年5月19日)

大和郡山市消防団では、今年度よりこれまで以上に水防活動に力を入れていくこととなりました。具体的には、大雨の際、現在の河川や水路の状況について、写真撮影したものを市へ送信することでリアルタイムの情報を伝えるということをしていきます。こうすることでより多くの目で河川等を監視することができ、いざという時も市と連携してよりスピーディーに対応することがすることができます。

そこで、本日は市職員の水防班が巡視する河川や水路などの複数箇所について、チェックするポイントの解説を受けながら市職員とともに一緒に見て回りました。

写真は下見の際、消防団員が実際に撮影したものです。

大和郡山市消防団のページは下記リンクをご覧下さい。

「第57回大和郡山お城まつり」の消防警戒警備を実施しました(平成29年4月10日)

3月26日から4月9日まで開催された「第57回大和郡山お城まつり」の消防警戒警備を実施しました。期間中は延べ116名の消防団員が出動し、露店等からの出火に備えて消防車を配備し、城内の巡回や歩行者の横断に注意を払いながら車両通行の整理等を行い、大きなトラブルもなく無事終了しました。

消防団災害対応型飲料販売機設置式を実施しました(平成29年2月20日)

消防分団庫の地域の防災拠点としての機能を高めるため、消防団が主体となり、「奈良ベンダー株式会社」様の協力を得て、備蓄庫として災害時には飲料水を取り出したり、手回しハンドルで発電し、通信機器等も充電することのできる防犯カメラ付きの「消防団災害対応型飲料販売機」を市内に19ある全ての分団庫に設置する計画が実現。今回、その第1号として矢田分団庫に設置され、その設置式を実施しました。

事業所の協力を得ながら消防団が主体となり、進められた事業は県内でも初の試みで、同種の販売機は他には無いものです。全ての分団庫への設置は、平成29年5月上旬までに完了する予定です。

文化財防火合同訓練を実施しました(平成29年1月25日)

1月26日は「文化財防火デー」のため、奈良県内でも1月23日~29日を「文化財防火週間」としています。1月25日、県立民族博物館にある旧吉川家住宅での火災を想定した、消防署・矢田分団・外川分団及び関係者で文化財防火合同訓練を実施しました。

消防団の個別の訓練テーマは「遠距離送水」です。

水源と火災現場が離れている場合は、1台のポンプだけでは十分な水圧が確保できない場合があります。そこで外川分団が水をくみ上げ、途中に中継ポンプとして矢田分団が再度圧力をかけて放水しました。順序や意思疎通をおろそかにするとポンプの故障の原因をなるため、連携が大事になります。

(写真左)水をくみ上げる外川分団・(写真右)延長されたホース

(写真左)再度圧力かける矢田分団・(写真右)放水の様子

成人式でPR活動しました(平成29年1月9日)

成人式会場のDMGMORIやまと郡山城ホールのロビーにおいて、新成人への消防団PR活動を行いました。

消防団長と若手団員が一列に並び一斉に「消防団です、おめでとうございます」と声を掛けPRチラシを差し出すと、びっくりされる新成人もおられましたが、「ありがとう」と返してくれる振り袖姿の女性や「皆に配ってきてあげる」と何枚もチラシをもらってくれた羽織袴姿の男性もおられ、ほんの少しですが消防団の認知度も上がったかな、と思えた半日間の活動でした。

平成29年大和郡山市消防出初式を挙行しました(平成29年1月7日)

場所を移転し、リニューアルした平成29年消防出初式が無事終了しました。内容を一新し、消防団員とともに手作りで挑んだ出初式、当日は天気にも恵まれたくさんの方々に見に来ていただきました。 来年度も皆さまに喜んでいくようより良いものにしていきたいと思います。

なお、市ホームページ「こおりやま撮れたてニュース2017」にも当日の様子が掲載されています(下記のリンクをご覧下さい)。

消防団長より

1月7日快晴のもと高市総務大臣はじめ多数の来賓の方々、自主防火組織の皆さん、矢田山保育園の園児たち、一般の皆さんにも多数参加していただきありがとうございました。

今年から大和郡山市総合公園での出初式でもあり、念願だった放水披露も行うことができました。

団員には、前日の準備、当日の式典、後片付けとご苦労さまでした。

また、自主防災組織と連携することで、団員の士気も一層高まったと思っております。

今後、消防団は住民の命と生活を守るため各地区分団詰所を防災拠点に団員一丸となって有事に備えてまいりたいと思っておりますので市民の皆さんよろしくお願いいたします。

年末特別警戒を実施しました(平成28年12月28日~30日)

消防団では皆さんが安心して新年を迎えられることを願い、毎年12月28日から30日までの3日間にわたって火災予防についてより一層の啓発を行うため、年末特別警戒を実施しています。

器具の点検やポンプ車等で管轄区域の巡回を行い、各分団の詰所を巡視している市長や警察署長、市会議員等の皆さんに対して異常の有無を報告します。

本格的な冬を迎え、ストーブなど暖房器具を使用する機会が多くなり、さらに年末の慌ただしさのなか注意力不足になりやすくなります。

みなさん火の元には十分注意し、防火にご協力ください。

額田部分団主催のお餅つき大会が開催されました(平成28年12月4日)

平成28年12月4日、額田部グラウンドで額田部分団主催のお餅つき大会が開催されました。約100人の地元住民が集まり、夏に県大会出場の消防繰法を披露、精悍な演技に観客からは多くの拍手が起こりました。AEDによる救命訓練のあと、お楽しみのおもちつきが始まり、こどもたちをはじめとして多くの住民がおもちつきを体験。きなこやあんこのもちをおいしそうに食べていました。この大会は今年で4年目とのことですが、消防団を身近なものに感じるいいきっかけになっています。

「自主防災組織」と「消防団」防災のつどいが終了しました(平成28年11月22日)

消防団長より

10月18日から11月22日まで計5回にわたり行なわれました「自主防災組織」と「消防団」とのつどいが無事終了しました。

皆さまと協議させて頂いた結果、各地域によって、問題点が異なり、また各自治会によってもかなり活動に温度差が見受けられました。

私達消防団員においても、まずは自ら身を守る、次に近隣や分団エリア内の住民の安全の確保を主とする活動にあたることを考えております。

あまり活動しておられない自主防災組織においては、まずは、地域の避難行動要支援者の把握と確認、エリア住民のより安全な避難誘導と避難所開設運営に力を注いでいただきたいと思っております。

そのためには、災害想定による地域に適した幾つかの避難経路、最適避難場所を住民への周知徹底に努力してもらえたらと思っております。

また、消防団では、詰所を防災拠点とし、情報の一本化で、各分団長指揮のもと迅速な対応や対策に当たれるよう訓練してまいりたいと考えております。

今回、自主防災組織と消防団の関係構築により防災リーダーとしての自覚と両組織の連携の重要性を感じたしだいです。

5月には、自主防災組織の皆さんと各地域の避難行動要支援者の把握や確認、住民の安全な避難誘導、避難所開設運営について協議し、来年秋頃には住民避難合同訓練を行いたいとも思っております。

また、来年1月7日の大和郡山市総合公園にて消防出初式、第一部を屋内式典、第二部を屋外式典(ポンプ操法、放水、分列行進など)で行います。

最後に、市民の皆さんに防災の重要性を認識していただくよう自主防災組織の方にも是非参加していただきますようお願いいたします。

「第11回南市場自治会自主防災会・防災訓練」を見学しました(平成28年10月30日)

今回は須浜池・ヒラカワ駐車場において南市場自治会自主防災会による防災訓練を見学しました。

内容はブロック単位での避難訓練、バケツリレーや消火器による初期消火訓練、動力ポンプを使用した消火訓練、チェーンソー等資機材の始動点検というものでした。

普段から消防団の訓練を目にしている我々も本格的な訓練に驚くと共に非常に心強く感じました。

当日、消防団長の挨拶にもございましたが、消防団は今後より一層防災に力を注ぎ、自主防災組織と連携を深めていきたいと考えております。

皆さまのご協力のほどよろしくお願いします。

消防団長より~南市場自主防災組織を見学しての感想

南市場自主防災組織の訓練を見学しました。資機材の点検や消火訓練がおこなわれ、資機材の多さや手慣れた取り扱いには驚かされました。また、自宅から避難場所まで徒歩で移動する避難訓練では、家族全員が避難完了時には自宅玄関にマークをつけるなど、防災に取り組む姿勢にも感心いたしました。

今後、自主防災組織と消防団との役割分担などの協議を通じ、共助により住民が安心して暮らせるよう、より一層取り組んでいければと思っております。

「自主防災組織」と「消防団」防災のつどいが始まりました(平成28年10月18日から)

10月18日から11月22日まで計5回にわたり「自主防災組織」と「消防団」防災のつどいを開催します。

19の分団を5つに振り分け、それぞれが受け持っている地区の自主防災組織の代表者の皆さんにお集まりいただき、意見を交わし合いながら相互理解を深め、より良い協力関係を築いていくという目的のものです。

今回は第1回目となりましたが、皆さん積極的に発言していただき、終了予定時間をオーバーしての白熱した議論が行われました。

質疑応答の時間を設けておりますので、自主防災組織の皆さんはもちろん、自主防災組織は結成していないが話を聞いてみたいという自治会の方もお気軽にご参加ください。お問い合わせについては、市民安全課までお願いします。

消防団員教育訓練を実施しました(平成28年9月4・11・18日)

広報「つながり」やホームページでもお知らせしておりました3日間にわたる消防団教育訓練が予定通り実施され無事終了しました。

訓練内容は水利から出火場所まで離れている場合の建物火災を想定した放水訓練で、分団員の役割をどうするのか、ホースを何本使用するのか、連絡手段は伝令員を使用するかトランシーバーを使用するかなどの作戦を立て、各分団それぞれのやり方で放水し、それに対し消防署員が講評するというものでした。

暑い中、見学にお越しいただいた皆さま、どうもありがとうございました。良い緊張感を持って訓練に臨むことができました。

来年度も訓練を公開する予定ですので、またホームページ等でお知らせいたします。

消防団長より

各分団の皆さん、ご苦労さまでした。

今年で教育訓練も3年目になりますが、実施する度に、ホースやポンプの取り扱いにも慣れ、放水までの時間もかなり短縮してます。

分団長の指揮により、分団員一人一人の連係がスムーズにできているからだと思います。

これからも、全消防団員が市民の生命と財産を守るという自覚を持って、様々な想定訓練に取り組んでいく予定です。

第26回奈良県消防操法大会についてお知らせ(2)

先日お伝えしました「第26回奈良県消防操法大会」ですが、平成28年8月23日(火曜日)に天理市三島町「天理教北大路乗降場」で開催され、大和郡山市消防団より額田部分団が出場しました。

出場選手たちは仕事終わりに集まり、疲れた身体に鞭を打ちながら、4月からのべ約40回にわたって訓練を続けてきました。途中声が出なくなった選手、前日は緊張のあまり眠れなかった選手もいましたが、大会では訓練の成果を発揮し、素晴らしい操法を披露してくれました。

選手の皆さまにお疲れ様でした。

また、選手を支えてくださったご家族の皆さま、応援していただいた皆さま本当にありがとうございました。

消防団長より

今回出場の額田部分団、奈良県広域消防組合郡山署の教官の皆さん長い間たいへんご苦労さまでした。

残念ながら、目標の優勝には手は届きませんでしたが、この貴重な経験は各自の消防団活動のみならず将来必ず生きてくると確信しております。

消防団訓練見学しませんか?

9月は3日間にわたって下記のとおり消防団員の教育訓練を実施します。

毎年訓練内容を変え、いずれも現場を意識した実践的な内容となっており、昨年は消防車を使用し、火災発生から現場到着、放水、消火に至るまでのロールプレイング方式の訓練を実施しました。

東日本大震災では多くの消防団員が活躍したように災害時には消防団の役割も大変重要となっております。大和郡山市でも消防団が地域防災の中心となるべく日々訓練に励んでおり、今後は自主防災組織との組織同士の連携等さらなる地域防災力の向上を目指しています。

消防団活動や消防車・消防資機材にご興味のある方はぜひ見学にお越しください。

- 訓練日時:平成28年9月4日(日曜日)・11日(日曜日)・18日(日曜日)

(午前の部 9時00分~12時00分・午後の部 13時00分~16時00分) - 訓練場所:大和郡山消防署(大和郡山市本庄町300番地)

第22回全国金魚すくい選手権大会に協力しました(平成28年8月20日・21日)

大和郡山市消防団では毎年いくつかの市主催行事に協力しており、今回は第22回全国金魚すくい選手権大会の消防警戒警備を実施しました。

猛暑の中でしたが、来場者に対する出火防止・火災予防広報や来場者の車両誘導等に務め、事故なく終えることができました。

第26回奈良県消防操法大会についてお知らせ

平成28年8月23日(火曜日)に、天理市三島町「天理教北大路乗降場」にて、「第26回奈良県消防操法大会」が開催されます。

消防操法とは、基本的な操作の習得を目指すための手順であり、設置された防火水槽から給水し、火災現場を意識した火点と呼ばれる的にめがけて放水し、撤収するまでの一連の手順を演じるもので、大会ではその速さと正確さを競います。

奈良県では2年に1度大会が開催され、優勝したチームは全国消防出場します。

大和郡山市消防団からは額田部分団がポンプ車操法の部で出場し、大会に向けて一丸となり厳しい訓練を重ねています。

訓練を見学したい方や大会で額田部分団を応援したいという方は、市役所市民安全課までお気軽にお問い合わせください。

新規消防団員教育訓練を実施しました(平成28年7月10日)

新規消防団員への教育訓練を実施しました。

13名が参加し、炎天下の中でしたが皆真剣に取り組んでいました。

興味を持たれた方は、市役所市民安全課へお気軽にご連絡ください。

今回実施した訓練は主に以下のものです。

規範訓練

消防団にとって規律は基礎となるもので、特に災害現場では規律の保持は最も重要で、階級に従って常に上下の秩序を保ち、統一ある行動が行われなければなりません。全ての行動は細かく決められており、休めや敬礼等の姿勢にもつま先の角度に気を付け、指先まで神経を集中しなければいけません。

今回は、集合の際の要領などの訓練を実施しました。

ホースの取扱い訓練

ホースの取扱いは消火活動の基本となります。

ホースの延長や結合、収納の方法の訓練を実施しました。

消火訓練

放水の際はみなさんの想像以上に圧力がかかります。

火災現場では水圧に耐えながら長時間に渡り放水することも珍しくありません。

実際に筒先を持ってもらい、放水の水圧を体験してもらいました。

消防団長より

今回、新規消防団員としての心得や基本である規範訓練、ホース取扱訓練、放水訓練などに真剣に取り組んでいただきました。住民が安全で安心して暮らせる町にするには団員一人一人の地道な訓練が重要と考えております。参加していただいた皆さんの消防団員としての今後の活躍に期待しております。

空家外観調査委託式が行われました(平成28年6月9日)

大和郡山市が6月15日から市内全域で開始する空家の外観調査について、大和郡山市消防団に調査業務が委託されることになり、その業務委託式が市長と消防団長・副団長出席のもと、市役所で開催されました。

消防団長より

市民が安全で安心して暮らせる町のため、この度、市長より消防団に空家外観調査業務をおおせつかりました。このような機会をいただき、たいへん光栄に思っております。

私たち全消防団員にとって、空家増加の問題は以前からタバコのポイ捨て、不審火、不審者の火の不始末、侵入など、防火防犯上において非常に懸念を感じておりました。

消防団として、微力ながらも市民のお役に立てることに誇りをも感じております。市長が掲げておられます『あふれる夢と希望と誇り暮らしたくなる町』とするには、消防団として従来の消防水防活動はもちろん、地域住民の安全安心にお役に立てるにはどうすればよいか、またどうすべきかを永遠のテーマとしてこれからも市民、市役所と三位一体となって積極的な活動をしてまいりたいと考えております。

救助資機材取扱い訓練を実施しました(平成28年5月21日)

大和郡山市消防団では、火災のみならず地震災害で家屋等が倒壊した際の救出救助に対応できるよう、救助資機材を搭載した消防車両も配備しており、定期的に訓練を実施し、出動に備えています。

消防団長より

消防団活動の一環として、災害時に市民の生命を守る使命で、救出救助の出動に備えて訓練をしております。これからも、災害に十分対応できるよう訓練を行ってまいりたいと思っております。

学生消防団活動認証式が行われました

(平成28年5月19日)

学生消防団活動認証制度の第1号に広報指導分団豊井智賀さんが認証され、市役所で認証式が行われました。

消防団長より

学生消防団認証制度、認証第1号おめでとう。

消防団員として経験を活かして、来年からは社会人として一歩一歩着実に歩んでくださいね。

更新日:2024年08月02日