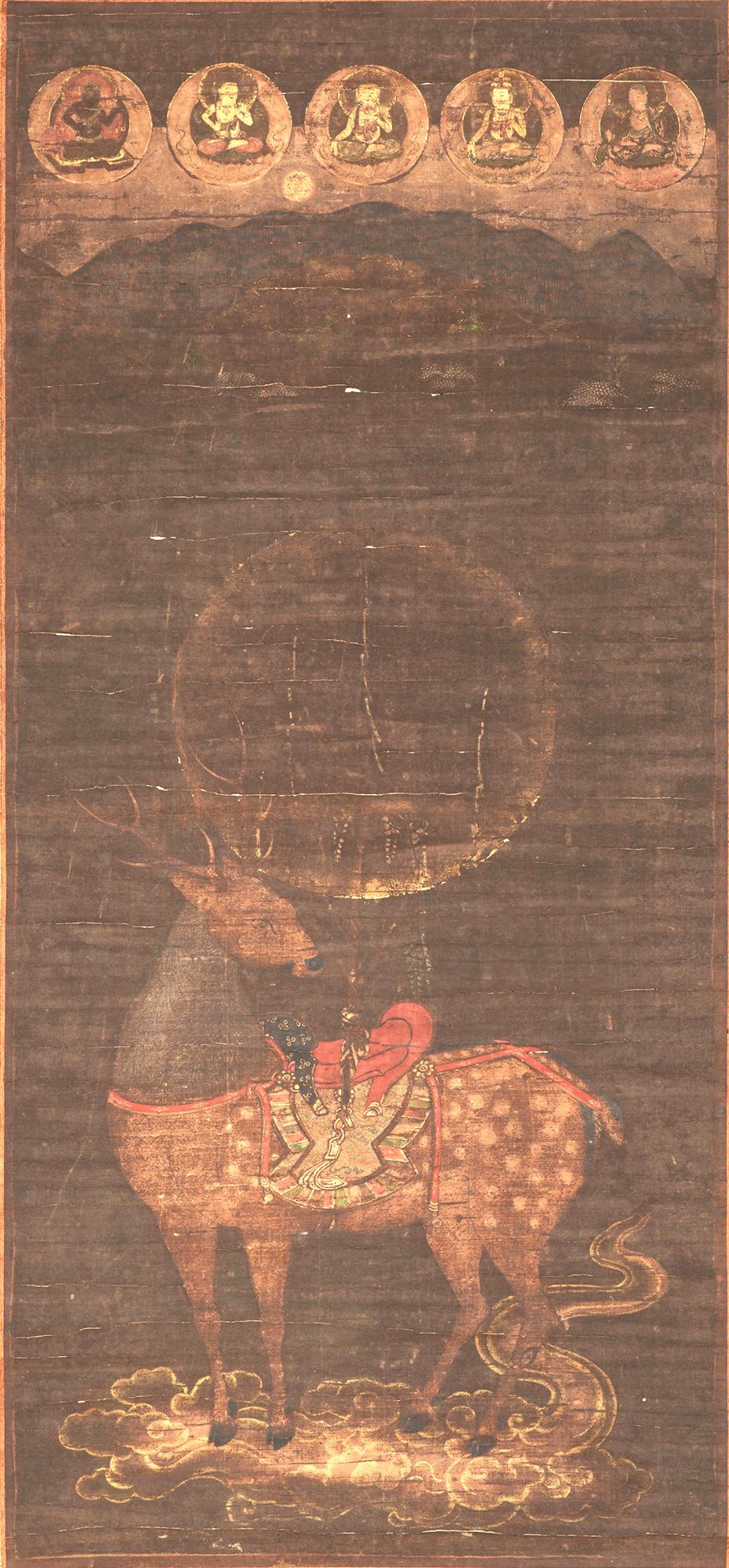

市絵13 絹本著色春日鹿曼荼羅図(実相寺)

絹本著色春日鹿曼荼羅図(けんぽんちゃくしょくかすがしかまんだらず)

本図は、春日社(現春日大社)の祭神である武甕槌命(たけみかずちのみこと)が常陸国鹿島から鹿に乗り御蓋山(みかさやま)に影向(ようごう)したという伝承に基づき、雲に乗って飛来する神鹿(しんろく)を描きます。鞍の上には榊の枝や円相などを表します。画面の上方には御蓋山、春日山、若草山、日輪(もしくは月輪)を描き、さらに五箇の円相内に春日社の本地仏のうち、地蔵菩薩・十一面観音・虚空蔵菩薩・文殊菩薩・不動明王を描いています。また五尊の構成も中央に正面を向く虚空蔵菩薩があり、 他の四軀は虚空蔵菩薩の方を向くように斜め向きに描かれています。

本図は鹿の姿や雲の形が鎌倉時代後期の奈良国立博物館本の春日鹿曼荼羅図(重要文化財)と類似する点が注目されます。一般に本地仏を画面上方に描くのは春日宮曼荼羅図にみられ、本社四殿と若宮の本地仏(合計五尊)を描くのが通例です。これに対して、本図では第一殿と第二殿の本地仏を表さず、虚空蔵菩薩と不動明王を描いており、極めて珍しい。不動明王の傍らに制吒迦童子(せいたかどうじ)に似た童子一体を描く点も異色です。春日社関係の古記録によると、虚空蔵菩薩は春日社の摂社のうち紀御社(きおんしゃ)または太力雄神(たぢからおのかみ)の本地仏、不動明王は一言主神(ひとことぬしのかみ)または太力雄神の本地仏であると説かれており、これらの神仏への特別な信仰を背景として本図が製作されたことが推測されます。

製作時期は、鹿の均整のとれた優美な姿や、金泥を用いた雲の表現、本地仏の細やかな描写など、作風から南北朝時代(十四世紀)と考えられます。南北朝時代以前の春日鹿曼荼羅図は数少なく、本作は貴重な古作であるとともに、通例と異なる本地仏を表すなど注目すべき特徴をもち、歴史的・学術的価値が高いです。よって、当市内の文化財として高く評価すべきものと考えます。

こちらは原則非公開になります。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり戦略課 文化財保存活用係

郵便番号:639-1198

大和郡山市北郡山町248-4

電話:0743-53-1151(内線733)

ファックス:0743-53-1049

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年04月21日