まちかどレポート345

まちかどレポート345 浦上キリシタンと郡山藩~歴史講演会とウォーク

2013年11月10日撮影(まちかどレポーター・安江)

浦上キリシタンと郡山藩「大和郡山まちづくり会議」主催の歴史講演会とウォーク(平成25年12月3日)

標記「会議(代表:砂川正興氏)」主催の講演のテーマに関心を持ち、参加しました。

エッ、エッ!!郡山中学校の同級生の呉服屋さん、以前にお世話になった薬剤師さんに家具屋さん・酒屋さん・内科の先生などなど…顔見知りの方が多くてビックリ。

「何をする会ですか?」と聞くと、

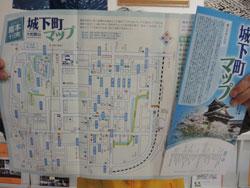

「今回の歴史講演会(左上写真)&ウォーク(右上写真)やミニコンサートの開催、2~3年に1回の市内マップ作成、会員の発表などをして、20年ほど続いています。目的は、郡山をもっと知って再発見して、この町にず~っと住んでいきたい」でした。

豊臣秀吉以来徳川幕府300年の長い間、キリシタン迫害が続きましたが、長崎市に隣接する浦上村はキリシタンの栄えた所で、「かくれキリシタン」は根強く生き続けてきました。

「ふるさと大和郡山歴史事典」の中に、

〈浦上(うらがみ)キリシタン郡山藩預け…明治政府は幕府のキリシタン迫害を強化し、明治元年(1868)長崎浦上キリシタン約2,800人を名古屋以西の10万石以上の19藩に配流した。郡山藩にも86人が送られ、雲幻寺(現在の良玄寺・茶町)に収容され、まもなく町内各所に移された。(省略)…殉教者の名を刻んだ墓碑が、昭和44年大和郡山カトリック教会(城南町)へ移され、浦上キリシタン配流祈念碑となり、毎年11月3日に遺族も参加してミサが行われている。』とありました。

講師の長田光男先生(大和郡山市文化財審議会会長)は、「当時の柳澤保申藩主らの対応は政府からおとがめがあるほど寛容であったようですが、政府からの実情調査も有り、待遇は悪化し、乏しい食事や炎天下の重労働等に従事させられていったようです。」と話をされ、信徒たちが市内に収容されたとされる、柳1・2・3丁目、綿町、魚町、藺町等の収容所推定地や収容跡をたどって歩きました。

いつもは、駆け通り過ぎている城下町・郡山に静かな空気が流れました。

参加者らは『遠藤周作の小説「沈黙」の中に柳澤藩主のことが書かれていたので、関心をもっていました』『柳澤藩主の穏やかな方針を聞いてとても感動した…』と語ってくれました。

身近な所の歴史も知らないことが多くて、今回もホント“郡山再発見”でした。

更新日:2021年03月19日