まちかどレポート295

まちかどレポート295 「古事記と宇宙のシンポジウム」

(まちかどレポーター 丸山)

「古事記と宇宙のシンポジウム」(平成24年12月3日掲載)

11月23日、「古事記1300年紀事業エンディングイベント」に行ってきました。

『一見無関係なようで実は関わりの深い「古事記」と「宇宙」』という触れ込みに興味を覚え、城ホールに出かけました。なお、このシンポジュームは京都大学・京都大学宇宙総合学研究ユニットとの共催でした。

当日のカリキュラムは以下の通りでした。

講演

- 鎌田 東二 (京都大学こころの未来研究センター教授) 講演テーマ 「古事記と宇宙」

- 佐々木 節 (京都大学基礎物理学研究所教授) 講演テーマ 「宇宙のはじまり:最新宇宙論から」

- 海部 宣男 (国立天文台名誉教授) 講演テーマ「アジアの星の神話と宇宙観」

ミニ講演

中野 不二男 (京都大学・JAXA) ミニ講演テーマ「宇宙から見た古事記の舞台」

パネルディスカッション

鎌田 東二 (京都大学こころの未来研究センター教授)、佐々木 節 (京都大学基礎物理学研究所教授)、海部 宣男 (国立天文台名誉教授)、千田 稔 (奈良県立図書情報館館長)、松本 紘 (京都大学総長)、中野 不二男 (京都大学・JAXA)、上田 清 (大和郡山市長)

シンポジュームを聞いての個人的な感想は…

理系の先生方の講演は、発想方法が文系の先生方と異なっているので、新しいヒントが沢山ありました。

宇宙のはじまり:最新宇宙論

佐々木教授の講演内容「宇宙のはじまり:最新宇宙論」では、特に「宇宙の創生・誕生」について、古事記上巻の「国稚くして浮ける脂の如くして、海月なす漂へる時、葦牙の如く…」の箇所が、文系の僕にとって共通認識を持てました。

宇宙から見た古事記の舞台

中野教授の講演「宇宙から見た古事記の舞台」では教授の分析によると、オノコロ島が淡路島の「沼島」であろうという事でした。この事は従来の考古学の考え(淡路島の海人が海水を煮詰めて塩を作る時の製塩の作業イメージから、淡路島周辺にオノコロ島がある。)と合致しており感心しました。

アジアの星の神話と宇宙観

海部教授の講演 「アジアの星の神話と宇宙観」からは、アジア圏内の多様な「星の神話」を学びました。

古事記と宇宙

鎌田教授の講演テーマ 「古事記と宇宙」では、先生が法螺貝を吹き、真言を唱えながら講演が始まって面白く、また、古事記の神話には、アジア地域の神話がかなり影響を及ぼしていることを学びました。

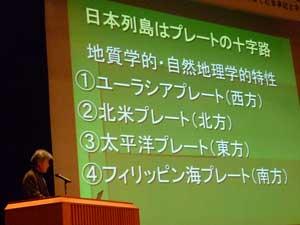

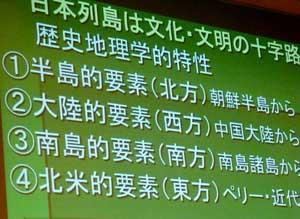

日本列島が文化・文明の十字路に位置していたことが良く分かりました

古事記は天武天皇の命を受けて作られたものである

千田 稔 県立図書情報館館長のお話では、「古事記は天武天皇の命を受けて作られたものである」という事を忘れてはいけない。天皇の意思が大きく影響しているので、西洋の神話や東南アジアの神話と同時レベルで比較したり論ずることは危険だとの指摘がありました。

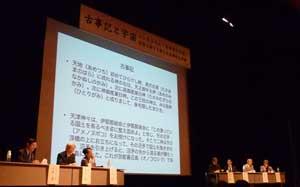

パネルディスカッションの様子

時空の泡から宇宙は誕生した。この言葉から、古事記と宇宙の始まり(創生)についてディスカッションは盛り上がりました。

人文科学系専攻の人にとっては、宇宙物理学の世界は難しいですね。

レポーターの感想

個人的には、今回の「宇宙」と「古事記」シンポジュームの中で、東南アジア諸国(古代朝鮮・モンゴル族・新羅・台湾・北ビルマ等)の「始祖伝説の分布」の中で「天孫降臨神話」を核にして論議して頂きたかったですね。

いずれにしても、面白い企画で楽しく充実した一日でした。

今回に引き続き、来年も同じような企画が実施されることを今から希望しています。

当日の写真を撮ってきました。シンポジウムの雰囲気を少し味わってください。

更新日:2021年03月19日