もったいない!食べられるのに捨てられる「食品ロス」を減らそう

「食品ロス」ってなに?

食品ロスとは、食べられるのに捨てられた食品のことです。

家庭から出る食品ロスの主なものは次のとおりです。

- 調理に使い切れずに捨てられたもの:「買いすぎ」

- 賞味期限や消費期限が切れて捨てられたもの:「期限切れ」

- 調理のときに食べられる部分が捨てられたもの:「過剰除去」

- 食べきれずに捨てられたもの:「食べ残し」

- その他の理由で捨てられたもの

食品ロスの現状

日本では年間約1,800万トンの食品廃棄物が出されていますが、このうち食べられるのに廃棄されている食品は500万~800万トンに及びます。これは日本人1人あたりに換算すると、毎日おにぎり約1~2個分を捨てていることになります。

1.家庭における食品ロス

家庭からは、食品ロス全体の約半分にあたる年間200万トン~400万トンが発生しています。

食材別にみると最も多いのは野菜、次いで調理加工品、果実類、魚介類です。

家庭での一人当たりの食品量を試算すれば、一年間で約15キログラムに及び、60回(注釈)の食事分に相当します。

(注釈)一度の食事で食べるご飯の量を250グラムと仮定。

家庭における食品ロスの内訳(一人1日あたりの食品ロス量)

出典:消費者庁「食べもののムダをなくそうプロジェクト」

- 「過剰除去」(22.7グラム・55%)

食べられる部分まで過剰に除去しての廃棄(例:大根の皮厚むき) - 「食べ残し」(11.1グラム・27%)

食事として使用・提供されたが、食べ残して廃棄 - 「直接廃棄」(7.3グラム・18%)

消費期限切れや賞味期限切れにより、食事として使用・提供せずにそのまま廃棄

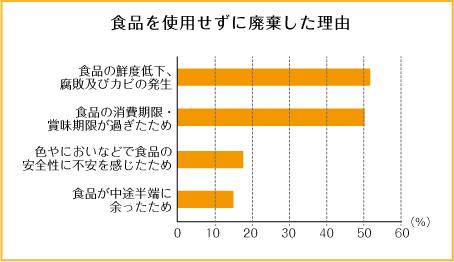

食品を使用せずに廃棄した理由

資料:農林水産省「平成21年度食品ロス統計調査(世帯調査)」(複数回答による)

食品ロスの内容と発生量

| 食品ロスとなっているもの | 発生量 |

|---|---|

食品メーカー

小売店

レストランなどの飲食店

|

300万トン~400万トン |

家庭

|

200万トン~400万トン |

| 合計 | 500万トン~800万トン |

2.事業者における食品ロス

事業者における食品ロスには、飲食店での客の食べ残しなどのほか、メーカー~卸売業者~小売店による商慣習も食品ロスを発生させる要因といわれています。

この商慣習の一つに、食品の製造日から賞味期限までの期間を概ね3等分し、メーカー・卸売業者から小売店への納品期限と、小売店における商品陳列期間を販売期限として設ける、いわゆる「3分の1ルール」と呼ばれているものがあります。

納品期限や販売期限を過ぎた商品の一部は値引き販売されますが、多くはメーカーに返品のうえ、廃棄される仕組みが存在します。「3分の1ルール」が設定・定着した背景には、消費者が店頭で商品を購入する際に一日でも賞味期限までの期間が長いものを選ぶ「鮮度志向」が強いためといわれています。そのため、食品ロス削減には、事業者側の取組だけでなく消費者側の理解も必要です。

平成24年4月から業種ごとに食品廃棄物の発生を抑えるための目標値が設定され、各事業者において食品ロス削減の取組が進められていますが、個々の取組では限界があることから、メーカー~卸売業者~小売店によるフードチェーン全体で商慣習を見直していくことの重要性が認識され、事業者が横断的に参集する「食品ロス削減のための商慣習検討ワーキングチーム」を立ち上げ、いわゆる3分の1ルールなどの商慣習の実態を把握し、削減に向けた対応策の検討が進められています。

食品ロスを減らす効果

食品ロスが増えることにより、環境へさまざまな影響を及ぼすことが心配されます。

そこで、私たちが食品ロスを減らすことにより、どのような効果があるのでしょう。

- 二酸化炭素排出量の減少

食品ロスが減ることにより運搬や燃焼のために使う化石燃料の使用量が減ります。

そうすると、地球温暖化の原因である二酸化炭素の排出量を減らすことができます。 - 経済効果

商品ロスが減ることにより、運搬や焼却のために使う化石燃料が減り、また焼却炉の維持管理費を減らすことができ、無駄な支出を減らすという経済効果があります。 - 世界の食糧不均衡の解消

私たちは輸入食品も食べています。輸入食品の食品ロスを減らすことにより、その分を食料が不足している国々にまわして、飢餓に苦しむ子どもたちを救うことができます。 - バーチャルウォーター(仮想水)の減少

食品を輸入することは、現地の農地で使用した水(バーチャルウォーター)も間接的に輸入することになります。そのため、輸入食品の食品ロスを減らすことは、現地の水を守ることにつながります。

食品ロスを減らすために私たちができること

買い物では

残っている食品を確認してから買い物に行きましょう。

バラ売りや少量パックなど使い切ることができる量を買いましょう。

地元で採れた野菜など旬の食材を買いましょう。

珍しいからといって料理できそうにない食材を買わないようにしましょう。

賞味期限と消費期限の意味を理解して買い物しましょう。

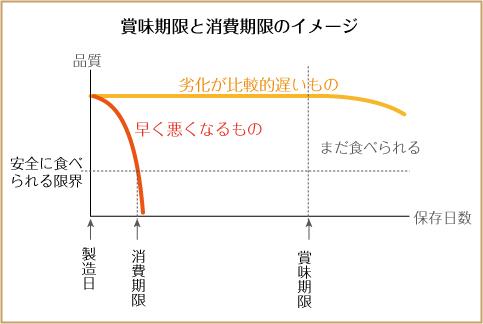

賞味期限と消費期限の違いは

| 賞味期限 | 消費期限 | |

|---|---|---|

| 意味 | おいしく食べることができる期限この期限を過ぎてもすぐに食べられないということではない。 | 期限を過ぎたら食べない方が良い期限 |

| 表示 | 3ヶ月を越えるものは年月 3ヶ月以内は年月日で表示 |

年月日で表示 |

| 対象 | 卵・牛乳・ハム・ソーセージ・缶詰・レトルト食品・カップめん・スナック菓子など | 弁当・サンドイッチ・惣菜・ケーキ・生めんなど |

賞味期限と消費期限のイメージ

資料:農林水産省

料理では

野菜などの傷みやすい食品は早めに使い切りましょう。

食品に適した方法で保管して長持ちさせましょう。

賞味期限を正しく理解し、期限を過ぎてもすぐに廃棄せず、食べられるかどうか判断しましょう。

食べきれる量を調理して、作りすぎないようにしましょう。

使い切れなかった食品は保管して早めに使い切りましょう。

今まで捨てていた野菜の茎や皮なども使って料理しましょう。

余ったパンをパン粉にするなど残った食品を別の料理に使いましょう。

以上のような、法食材をムダなく使いきるためのさまざまな工夫を、「キッチンエコ術」として一般財団法人ベターホーム協会のホームページ「もったいない@キッチン」で紹介されています。

家庭内の食品ロスを減らすために、ぜひ参考にしてみてください。

資料:一般財団法人ベターホーム協会「もったいない@キッチン」(外部リンク)より

食事では

好き嫌いをなくして残さず食べましょう。

食べきれなかった料理は保存して早めに食べましょう。

好き嫌いのある子どもが食べられるように調理を工夫しましょう。

外食では食べきれる量を注文しましょう。

それでも出てしまう食品ロスは

家庭でコンポスターや生ごみ処理機があれば堆肥として利用する。

食べ物への感謝の心を大切にして「残さず食べる」「感謝の心を持つ」など食についての習慣を身につけましょう。

食品ロスを減らすその他の取り組み

フードバンク活動~期限切れ間近の食品や規格外品を有効活用

食品メーカーや卸、小売店で発生する食品ロスには、期限切れ間近の食品や印刷ミスや包装破損といった規格外品などがあります。そこで例えば小売店では、品質上問題がないことを消費者にお知らせしながら、見切り・値引き販売して売り切ろうとする取組が行われています。

こうした業界の取組に加え、最近ではこうした食品を企業から寄附してもらい、福祉施設などへ無償提供する「フードバンク活動」というボランティアもあります。

フードバンクは1960年代にアメリカで始まった活動です。日本では、2002年からNPO法人セカンドハーベスト・ジャパンが本格的に活動を開始し、今では全国各地に取組が広がっています。

「フードバンク」とは:食品企業の製造工程で発生する規格外品などを引き取り、福祉施設等へ無料で提供する活動であります。

もっと詳しく知りたい方は(外部リンク)

下記テキストリンクをクリックすると、新しいウィンドウで開きます。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課

郵便番号:639-1198

大和郡山市北郡山町248-4

電話:0743-53-1151(内線571・572)

ファックス:0743-53-1049

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年11月30日