介護サービスについて

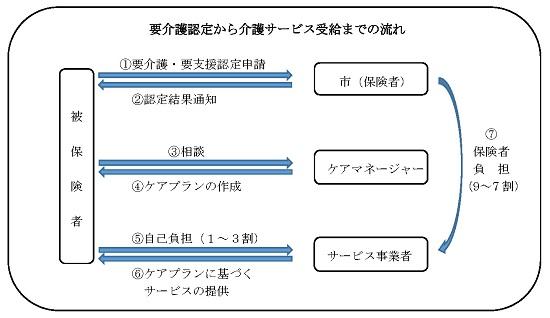

介護サービス利用までの流れ

介護サービスを利用するには、介護認定を受ける必要があります。

サービスの利用が必要な場合は、市介護福祉課窓口、又は、お近くの地域包括支援センターにご相談ください。

申請

市役所窓口に申請書を提出してください。

申請者は、サービスを受けようとする方ご本人となります。本人による申請が困難な場合は、ご家族、地域包括支援センター職員、介護保険事業所職員、介護保険施設職員等が代理で申請することができます。

認定対象者

- 1号被保険者(65歳以上の方) 必要書類:介護保険被保険者証

- 2号被保険者(40歳から64歳までの方) 必要書類:健康保険被保険者証

2号被保険者は、国の定める16種類の特定疾病が原因で介護が必要になった場合に限ります。

電子申請(ぴったりサービス)について

令和5年6月1日から、政府の運営するマイナポータル(ぴったりサービス)からも要介護(要支援)認定申請等が可能になりました。

認定審査

申請後、調査員が訪問し、心身の状況を調査して「調査票」を作成します。

また、市から主治医へ「意見書」の作成を依頼します。

「調査票」と主治医の「意見書」に基づき、コンピューターによる一次判定 及び専門家による二次審査を行い、介護の必要性とその程度を判定します。

結果通知

結果は、要支援1~要介護5または非該当のいずれかの区分で通知され、要支援・要介護の認定を受けられた方は、その区分に応じたサービスを利用していただけます。

また、非該当と判定された場合であっても、地域包括支援センターにて「基本チェックリスト」を受けていただき、一定の生活機能の低下がみられた方については、介護予防・生活支援サービス事業を利用していただくことができます。詳しくは、お近くの地域包括支援センターにご相談ください。

サービス利用開始

ケアプランの作成

在宅でサービス利用する場合、利用開始前にサービスの種類や利用回数等具体的なプランを作成します。

- 要支援1、2の方は

地域包括支援センターへ連絡してください。地域包括支援センターが中心となりケアマネジメントをおこない、介護予防サービスを利用します。 - 要介護1~5の方は

居宅介護支援事業所と契約しサービス内容を検討してケアプランを作成します。 - 施設入所の場合は

介護保険施設に直接申し込み、施設のケアマネージャーがケアプランを作成します。

関連リンク

利用者の負担

自己負担割合

介護サービスを利用する場合、所得に応じてかかった費用の1~3割が自己負担となります。

「介護保険負担割合証(ピンクの証書)」に負担割合が記載されていますのでご確認ください。

介護サービス利用時は、「介護保険被保険者証(黄色の証書)」とともに「介護保険負担割合証」をサービス事業者へ提示してください。

高額介護サービス費

1カ月の自己負担が高額になり、一定額を超えた場合、申請によりあとから超えた分が支給されます。

対象になった場合、市から通知と申請書が送付されます。

サービスの種類

在宅サービス

自宅など生活の場で利用できるサービスで、生活機能を維持したり改善したりできるよう支援するものです。

訪問系サービス、通所系サービスのほか、住宅改修や、福祉用具貸与・販売等があります。

施設サービス

施設に入所し生活するもので、介護や治療の状況にあわせて施設を選びます。

要支援1、2の方は利用できません。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、原則要介護3以上の方が対象となります。

地域密着型サービス

住み慣れた地域で生活を続けるために介護サービスや介護予防サービスを受けられます。原則として、他の市町村のサービスは利用できません。

関連リンク

介護サービスの種類については、次のリンクをご覧ください。

サービス一覧/サービス紹介(独立行政法人 福祉医療機構のサイト)(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

介護サービス事業所検索については、次のリンクをご覧ください。

サービス提供機関の情報(独立行政法人 福祉医療機構のサイト)(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

介護予防・日常生活支援総合事業

認定審査の結果、要支援1、2と認定された方のほか、地域包括支援センターにて「基本チェックリスト」を受けていただき、一定の生活機能の低下が見られた方については、介護予防・生活支援サービス事業を利用していただくことができます。

詳しくは、地域包括ケア推進課へお問い合わせください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課

郵便番号:639-1198

大和郡山市北郡山町248-4

電話:0743-53-1151(内線514~517)

ファックス:0743-53-1049

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年08月21日