大和郡山市の介護保険事業の現状と課題について

高齢者数と高齢化率の推移について

本市の高齢化率は、平成19年度(2007年度)から平成29年度(2017年度)までの10年間で、21.48%から9.41ポイント上昇し、平成30年度(2018年度)には31%を超えて31.60%となっています。人口減少と高齢者数の増により、この傾向は今後も継続し、令和7年度(2025年度)には、34.47%に達すると推計されています。

| 元号年(西暦年) | 平成19年(2007) | 平成28年(2016) | 平成29年(2017) | 平成30年(2018) | 令和02年(2020) | 令和07年(2025) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 高齢者数 | 19,468 | 26,118 | 26,557 | 26,996 | 27,465 | 27,088 |

| 人口 | 90,613 | 86,506 | 85,963 | 85,419 | 82,664 | 78,574 |

| 高齢化率(県下12市中順位) |

21.48% |

30.19% 4位 |

30.89% 4位 |

31.60% 4位 |

33.22% 4位 |

34.47% 4位 |

大和郡山市は市内全域を単一日常生活圏域と定めているため、上表は日常生活圏域ごとの高齢者人口推計を兼ねます。(地域包括ケア「見える化」システムより。令和02年(2020)、令和07年(2025)は推計値。)

要介護・要支援認定者数の推移について

本市の要介護認定率(第1号被保険者に占める要介護・要支援認定者の割合)は、平成28年度(2016年度)までは、県平均を上回るものの、全国平均より低い率で推移していましたが、その差は徐々に縮まり、平成29年度(2017年度)には全国平均18.0%を上回る18.1%となり、平成30年度には18.8%とさらに伸張しています。なお、奈良県下12市の比較では、第7位の位置づけとなっています。

また、高齢化の進行に伴い、令和7年度(2025年度)には、要介護認定率は23.9%に達すると推計されています。

| 元号年(西暦年) | 平成26年(2014) | 平成27年(2015) | 平成28年(2016) | 平成29年(2017) | 平成30年(2018) | 令和02年(2020) | 令和07年(2025) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 要介護・要支援認定者数 | 4,448人 | 4,564人 | 4,722人 | 4,897人 | 5,157人 | 5,493人 | 6,555人 |

| 要介護・要支援認定率(大和郡山市) | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 18.1 | 18.8 | 19.8 | 23.9 |

| 要介護・要支援認定率(奈良県平均) | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 18.2 | ― | ― |

| 要介護・要支援認定率(全国平均) | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 18.3 | ― | ― |

(地域包括ケア「見える化」システムより。令和02年(2020)、令和07年(2025)は推計値。)

認知症高齢者数、高齢者単独世帯数の推移について

高齢化の急激な進行に伴い、今後、全国的に認知症高齢者の数が増加することが予測されています。厚生労働科学研究費補助金・厚生労働科学特別研究事業「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」平成26年度 総括・分担研究報告書報告書によれば、全国における65歳以上人口における推定有病率は、平成27年(2015年)は15.7%で533万人と推計されていますが、令和7年(2025年)には、有病率は19.0%に上昇し、696万人に達すると推計されています(各年齢層の認知症有病率が平成24年(2012年)以降一定と仮定した場合)。

この推定有病率を本市にあてはめると、次のような推計結果となりました。

| 元号年(西暦年) | 平成24年(2012) | 平成27年(2015) | 令和02年(2020) | 令和07年(2025) |

|---|---|---|---|---|

| 認知症患者推定数 | 3,501人 | 3,910人 | 4,577人 | 4,999人 |

(厚生労働科学研究費補助金・厚生労働科学特別研究事業「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」平成26年度 総括・分担研究報告書報告書 表3:認知症患者数と有病率の将来推計(各年齢層の認知症有病率が2012年以降一定と仮定した場合)をもとに試算)

また、近年の核家族化の傾向とあいまって、高齢者の単身世帯が増加するなかで、そうした単身高齢者が要介護・要支援状態となった場合、単身世帯の高齢者の生活を、地域において、どのように支えていくのかが、課題となっています。国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、平成27年(2015年)における65歳以上の世帯に占める単独世帯の割合は28.6%であったところ、令和7年(2025年)には32.9%にまで上昇すると試算されています。この推定率を本市にあてはめると、次のような推計結果となりました。

| 元号年(西暦年) | 平成27(2015年) | 令和07(2025年) |

|---|---|---|

| 高齢者単独世帯数 | 3,892世帯 | 4,736世帯 |

(国立社会保障・人口問題研究所 日本の世帯数将来推計(都道府県) 結果表 都道府県別世帯主の男女別年齢5歳段階別家族類型別世帯数)をもとに試算)

介護保険給付費・地域支援事業費と介護保険料の推移について

高齢化の進行に伴い、介護保険給付費及び地域支援事業費は年々伸び続けています。

平成25年度(2013年度)に59億円あまりであった事業費決算額は、平成29年度(2017年度)には70億円を超え、いわゆる団塊の世代が後期高齢者となる令和7年度(2025年度)のピーク時には、あわせて110億円を超えると推計されています。

また、介護保険事業に必要な財源は、被保険者のみなさまにご負担いただく介護保険料と、公費(国・県・市)が2分の1ずつ負担する仕組みになっているため、保険給付費の増は、介護保険料を引き上げる要因となります。令和7年度(2025年度)には、基準介護保険料ベースで、現在よりおよそ50%増の、年額104,268円に引き上げられると推計されています。

| 元号年(西暦年) | 平成25年(2013) | 平成26年(2014) | 平成27年(2015) | 平成28年(2016) | 平成29年(2017) | 令和02年(2020) | 令和07(2025) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 保険給付費 | 5,825,663 | 6,188,524 | 6,425,508 | 6,613,105 | 6,695,526 | 8,573,753 | 10,894,023 |

| 地域支援事業費 | 94,701 | 112,817 | 115,023 | 149,242 | 357,360 | 412,677 | 453,449 |

| 計 | 5,920,364 | 6,301,341 | 6,540,531 | 6,762,347 | 7,052,886 | 8,986,430 | 11,347,472 |

| 基準段階保険料 | 月額 4,700円 年額 56,400円 |

4,700円 56,400円 |

5,400円 64,800円 |

5,400円 64,800円 |

5,400円 64,800円 |

5,800円 69,600円 |

8,689円 104,268円 |

(地域包括ケア「見える化」システムより。令和02年(基準段階保険料を除く)と平成07年は推計値。)

介護人材の必要数の推移

介護サービスの需要増に伴い、介護人材の確保が制度運営上の重要課題のひとつとされています。平成30年(2018年)5月の厚生労働省の発表によれば、平成28年度(2016年度)の介護職員数は全国でおよそ190万人ですが、令和2年度(2020年度)には216万人、令和7年度(2025年には245万人が必要になるとされています。

奈良県では、平成28年度(2016年度)の介護職員数は、22,245人とされていますが、令和2年度(2020年度)には26,483人が必要となる見込みのところ、1,618人が、令和7年度(2025年度)には31,073人が必要となる見込みのところ、4,852人がそれぞれ不足する試算結果となっています。

この試算結果をもとに、奈良県と本市の要介護認定者数の推計結果で按分して試算すると、本市では、令和2年度(2020年度)には1,767人、令和7年度(2025年度)には2,093人の介護人材が必要になる見込みです。

| 平成28年度 (2016年度) |

令和02年度 (2020年度) |

令和07年度 (2025年度) |

||

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 需要見込み | 1,898,760 | 2,160,494 | 2,446,562 |

| 供給見込み(注釈1) | 2,034,133 | 2,109,956 | ||

| 不足する数 | 126,361 | 336,606 | ||

| 奈良県 | 需要見込み | 22,245 | 26,483 | 31,073 |

| 供給見込み(注釈1) | 24,865 | 26,221 | ||

| 不足する数 | 1,618 | 4,852 | ||

| 大和郡山市 | 需要見込み(注釈2) | ― | 1,767 | 2,093 |

(厚生労働省 報道資料「第7期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について」より。)

- (注釈1)供給見込みの値は、現状推移シナリオ(近年の入職、離職の動向等を反映)による推計(平成30年度以降に追加的に取り組む新たな施策の効果は含んでいない。)

- (注釈2)大和郡山市の需要見込みの値は、奈良県の需要見込みを、「大和郡山市老人福祉計画及び第7期介護保険事業計画」「奈良県第7期介護保険事業支援計画」に各々掲載の要支援・要介護認定者数で按分して試算したもの。)

大和郡山市の介護保険給付事業の傾向

本市の平成30年度介護保険給付費の支出状況からみた、介護保険事業の傾向として、次に掲げる事項があげられます。

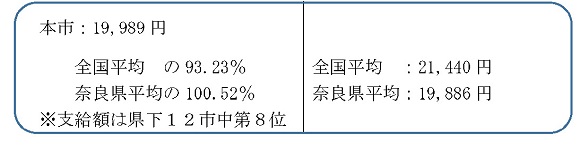

(1) 1人あたり給付費月額について

第1号被保険者1人あたり給付費月額

(2) サービスの1人あたり受給率

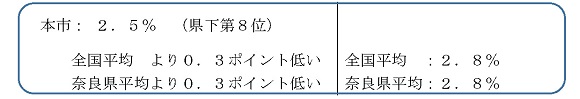

ア 施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設等)の第1号被保険者1人あたり受給率

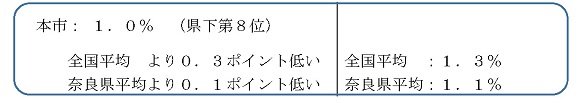

イ 居住系サービス(認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護等)の第1号被保険者1人あたり受給率

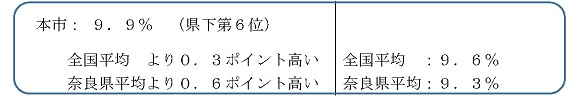

ウ 在宅サービス(訪問介護、訪問看護、通所介護、小規模多機能型居宅介護等)の第1号被保険者1人あたり受給率

引用

地域包括見える化システムより引用

平成30年度分介護保険事業状況報告月報(平成31年2月サービス提供分まで)

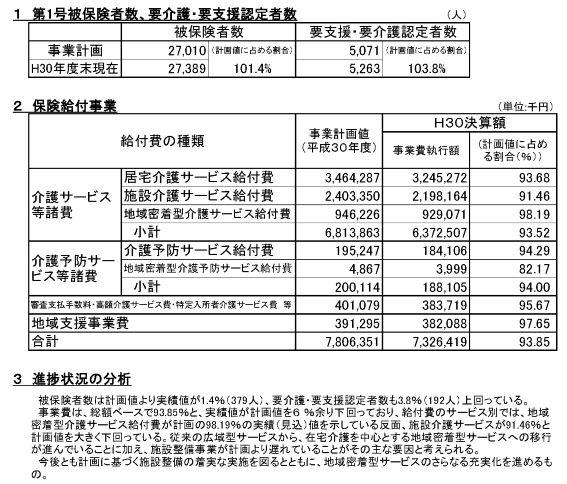

平成30年度の事業執行状況と介護保険事業計画の進捗状況について

平成30年度の事業執行状況と介護保険事業計画の進捗状況について (PDFファイル: 148.8KB)

自立支援、介護予防又は重度化防止及び介護給付の適正化への取組みについて

第7期介護保険事業計画において、自立支援、介護予防又は重度化防止と介護給付の適正化のために定めた取組みと目標及びその評価結果を次のとおり公表します。

取組みと目標の評価結果(平成30年度) (PDFファイル: 181.7KB)

介護保険事業の展望と課題について

「要介護・要支援認定者数の推移について」に示されているように、本市の要介護・要支援認定率は、全国平均、奈良県平均より高いが、平成30年度における被保険者1人あたり給付費月額は奈良県平均とほぼ同額で、全国平均を1,451円(およそ6.8%)下回っています。

サービス別にみれば、在宅系サービスは全国平均より0.3ポイント、奈良県平均より0.6ポイント上回っているのに対し、居住系サービスについては奈良県平均より0.1ポイント、全国平均より0.3ポイント下回り、施設系サービスについては全国平均・奈良県平均の双方より0.3ポイント下回っているのが、本市の介護保険事業の特徴です。

一方、奈良県の調査結果によれば、平成31年4月1日現在における本市の特別養護老人ホームの待機者数は100名とされています。第1号被保険者に占める待機者の割合は0.365/100で、これは、奈良県内12市中では最も低い値です。

これらのデータから、本市では、全国平均や奈良平均に比べ、施設系サービスや居住系サービスより、在宅系サービスの需要が高く、要介護状態になっても、住み慣れた在宅での生活を選択される被保険者の割合が高いことが伺えます。

一方で、特別養護老人ホームについては、待機者数は減少傾向にあるものの、依然として根強い需要があることを見込み、本市では、第6期介護保険事業計画において1施設50床を整備し、平成30年度(2018年度)から令和2年度(2020年度)までの第7期介護保険事業計画においても、さらに1施設50床の整備を計画し、奈良県へ要望を行った結果、現在、整備が進められているところです。

また、高齢化の進行、とりわけ後期高齢者数の増加に伴い、今後は認知症高齢者や高齢者単身世帯の数が増加することが予測されます。認知症や要介護状態になっても、高齢者が住みなれた地域で生活を続けることができる仕組みづくりとともに、医療と介護の両方のサービスを提供できる体制の整備が求められています。先述のように、施設系、居住系サービスに比べて在宅系サービスの需要が高い本市の地域特性からみても、住み慣れた地域での暮らしを支える在宅系サービスや地域密着型サービスの更なる充実が求められるものと考えます。

こうしたニーズに対応するため、第7期介護保険事業計画において、認知症高齢者グループホーム1施設を整備し、さらに、介護に加えて医療の機能も備えた施設として、看護小規模多機能型居宅介護施設1施設の整備を計画しています。第6期介護保険事業計画において整備した介護老人保健施設2施設(うち1施設は既存施設の増床)とともに、医療と介護の連携に寄与するものであると考えています。

急激な高齢化の進行に伴い、介護保険事業の持続性の確保が全国的な課題とされるなか、既存の介護サービスだけでは、増え続ける高齢者の地域における暮らしを支えることは困難です。本市の介護サービスの給付状況を見ると、要介護・要支援認定率が比較的高い水準であるにもかかわらず、1人当たり介護給付費の額は低い水準にありますが、引き続き、必要な介護サービスを提供できるよう体制整備に努めながらも、介護や医療の関係機関のほか、地域の自治組織やボランティアなど、様々な担い手と連携し、介護サービスに偏重することなく、多様な手段や方法を用いて地域で高齢者を支える地域包括ケアシステムの構築を進めていかなければなりません。本市におきましても、介護予防・日常生活支援総合事業の一環として、地域全体で高齢者を支えるための様々な取り組みを支援し、その育成を図るとともに、医療・介護・地域社会との連携体制の構築に力を注いでいるところであり、今後とも、そうした取り組みを続けていきます。

介護予防・日常生活支援総合事業については、下記のテキストリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課

郵便番号:639-1198

大和郡山市北郡山町248-4

電話:0743-53-1151(内線514~517)

ファックス:0743-53-1049

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年03月19日