○大和郡山市開発指導要綱

平成2年3月16日

大和郡山市告示第43号

大和郡山市宅地等開発事業指導要綱(昭和50年11月28日)の全部を改正する。

(趣旨及び目的)

第1条 この要綱は、開発事業に伴い生ずる公共施設等の整備に関する調整及び公害の防止等都市行政の均衡を図るため、開発者の理解と協力を求めながら良好な居住環境を確保し、住民の福祉を増進することを目的とする。

(1) 開発事業 次条各号に掲げる行為をいう。

(2) 開発者 開発事業を行う者をいう。

(3) 開発区域 開発事業を行う土地の区域をいう。

(4) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する行為であって、同法第29条の規定に基づく許可を受けて行う行為をいう。

(5) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築をいう。

(6) 公共施設 道路、公園、広場、緑地、河川、水路、調整池、上水道、下水道、消防水利施設、その他公共の用に供する施設をいう。

(7) 公益施設 小学校、中学校、幼稚園、保育所、公民館又は集会所、ごみ焼却施設、し尿処理施設、購買施設、保健医療施設、市役所又は市支所、消防署又は分駐署、警察官派出所、交通機関、駐車場、その他公益の用に供する施設をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、市の区域内において行われる次の各号に掲げる行為に適用する。ただし、国又は地方公共団体が行う行為であって、市長がこの要綱の適用について、特に必要でないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 開発行為であって、当該開発行為に係る土地の面積が500m2以上のもの

(2) 地上における階数が4以上の建築物

(3) 用途が共同住宅であって、地上における階数が3かつ住宅戸数が20以上のもの

(4) 店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する店舗)を建築する場合で、同法第3条による店舗面積の合計が1,000m2を超えるもの

(5) 市長が特に必要と認めた事業

(開発事業の協議等)

第4条 前条の規定により、この要綱の適用を受ける開発者は、関係法令に基づく手続を行う前に、あらかじめ市長及び関係機関にこの要綱に基づく協議を行わなければならない。

2 前条に規定する開発事業のうち、市長が特に必要と認めた場合、要綱施行細則に規定する宅地開発審査会の審査を受けなければならない。

(福祉のまちづくり)

第6条 開発者が行う開発事業計画は、奈良県住みよい福祉のまちづくり条例(平成7年3月奈良県条例第30号)に基づき、障害者、高齢者その他日常生活又は、社会生活に身体の機能上の制限を受けるものをはじめとするすべての住民にとって安全で快適な生活環境が確保できるよう十分に配慮した計画とする。

(開発事業計画の公開)

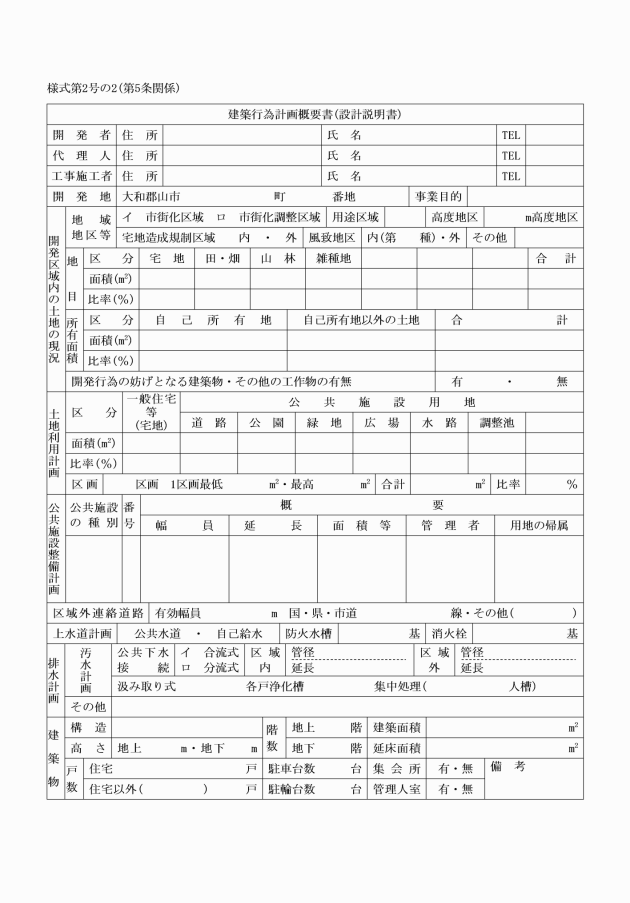

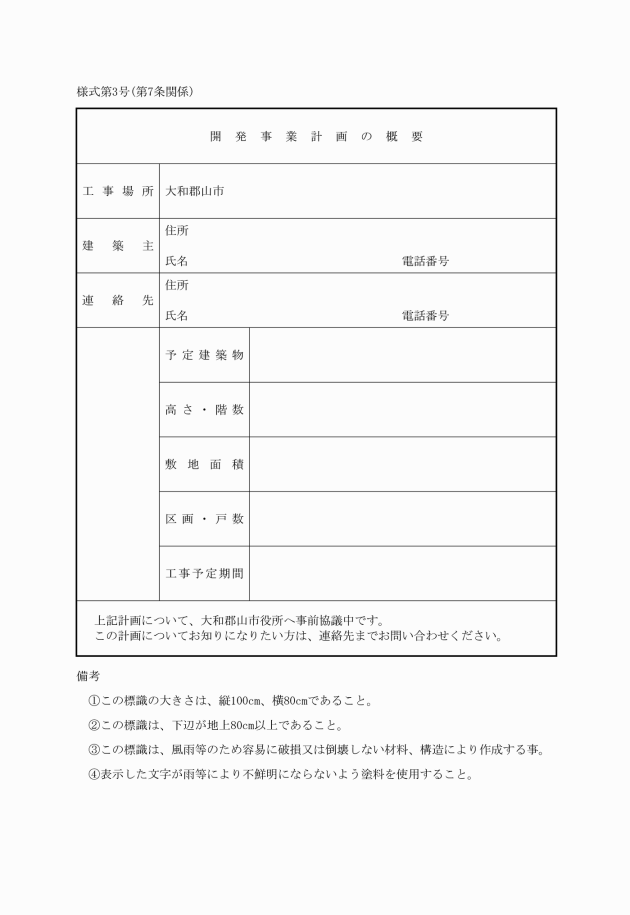

第7条 開発者は、当該敷地内で周辺から見やすい場所に開発事業計画の概要を記載した標識(様式第3号)を設置し、地域住民に公開するものとする。

2 標識を設置する期間は、第5条第1項に規定する事前協議書の提出日から当該建築の工事に着手する日までとする。

(地元住民への周知)

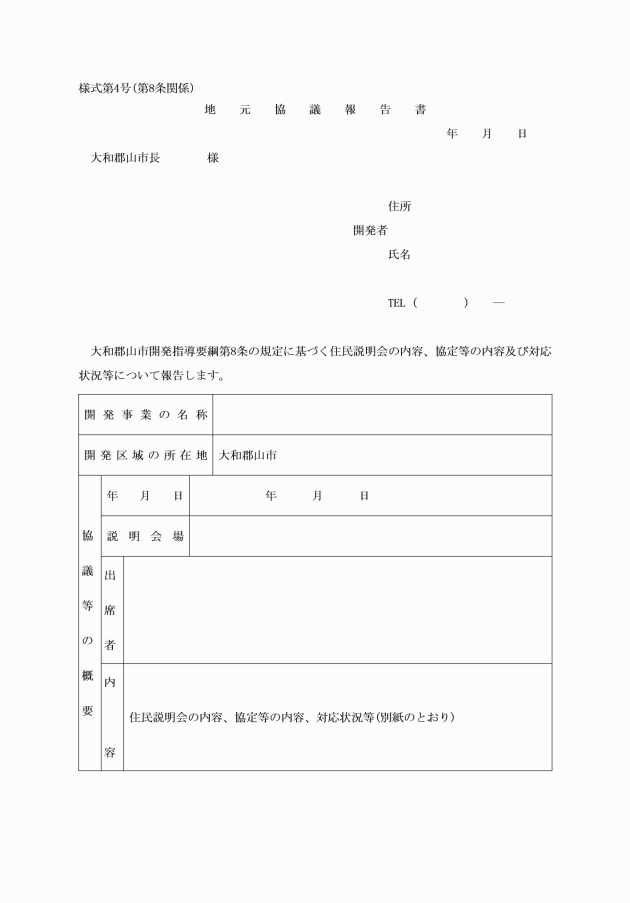

第8条 開発者は、開発事業を行う場合は、地元住民等(周辺住民及び隣接土地所有者等)に次の各号に掲げる事項について、説明会等の方法により説明を行い、開発事業の周知を図ると共に必要な事項については協定を締結する等、誠意をもって協議を行わなければならない。

(1) 建築物の敷地形態、規模及び配置計画

(2) 当該開発事業の規模、構造及び用途

(3) 当該開発事業に関する工期、工法及び作業方法(工事車両通行の日時、頻度、工事車両の規模、進入路)等

(4) 当該開発事業の工事中の騒音、振動等の防止策及び工事中の安全対策

(5) 当該開発事業に伴って生ずる電波、日照等に対する状況

(6) 汚水、雨水の状況

(7) その他、当該開発事業に伴い、近隣住民が影響を受けると思われる事項

2 開発者は、前項に定める説明会以外においても、近隣住民から開発事業計画に関する問い合わせがあったときは説明を行い、必要な場合は説明会の開催等により誠意をもって対応すること。

(公共、公益施設の施行等)

第9条 開発者は、必要となる公共施設及び別表に定める公益施設設置基準により必要となる施設等について、市長及び関係機関に協議のうえ、自己の負担において施工しなければならない。

2 既に開発事業の許可等を受けた者が当該地域に隣接して行う場合、又は複数以上の開発者が隣接して開発事業を行う場合は、その開発規模を合わせた開発事業とみなし前項の規定を適用する。

(公共施設の費用負担)

第10条 下水道、上水道の費用負担については、次の各号によるものとする。

(1) 下水道 大和郡山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和45年12月大和郡山市条例第26号)により市長と別途協議するものとする。

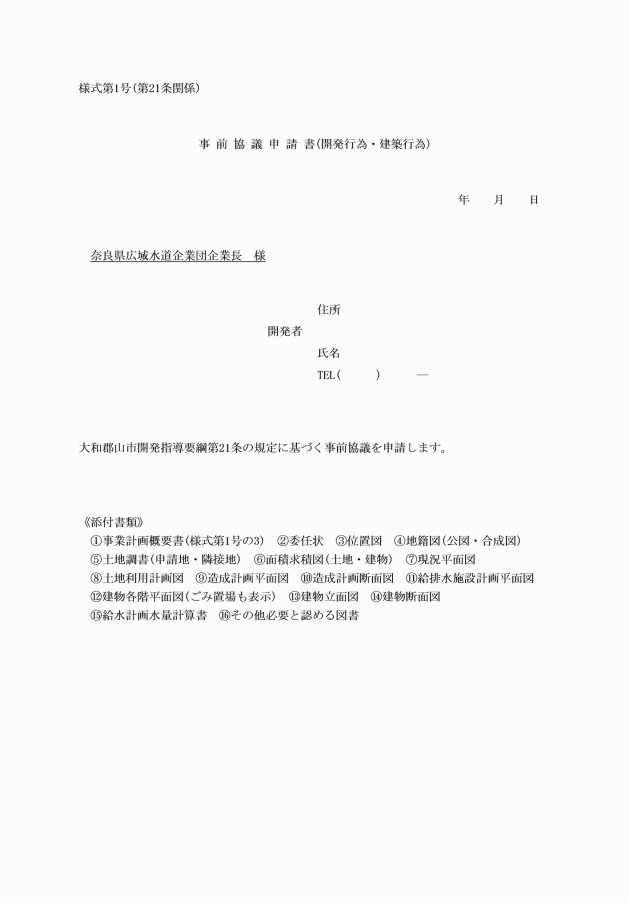

(2) 上水道 奈良県広域水道企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の用水供給に関する条例(令和7年奈良県広域水道企業団条例第35号)により奈良県広域水道企業団企業長と別途協議するものとする。

(ワンルームマンション)

第11条 開発者は、ワンルームマンション(主として独立した2以上の居室を有しない住戸で構成された共同住宅をいう。)の住戸専有面積(共用部分、バルコニー等を除いた面積をいう。)については、1戸当たり18m2以上を確保しなければならない。

2 開発者は、ワンルームマンションの適正な管理を維持するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 使用規定を定め、入居者にこれを遵守させること。

(2) 管理人室を設け、管理人を配置すること。計画戸数が30戸未満の場合はこの限りでないが、ホールの見やすい場所に管理責任者の氏名、緊急連絡先等の表示板を掲げ、適切な管理が行われるようにすること。

(道路)

第12条 開発者は、開発事業により設置される道路を奈良県の開発許可制度等に関する審査基準集(技術基準編)(平成15年11月)及び大和郡山市開発指導要綱技術基準(以下「市技術基準」という。)に基づいて施工しなければならない。

2 開発区域内に都市計画道路等の新設及び改良計画が決定されている場合は、開発者の負担で施工しなければならない。この場合において、連絡道路については、将来の交通量を勘案して施工しなければならない。

3 開発区域内及び開発区域に接続して都市計画道路及び幹線道路等を施工する場合は、関係機関と協議すること。

(公園、緑地、広場)

第13条 開発者は、奈良県の開発許可制度等に関する審査基準集(技術基準編)及び市技術基準に基づいて公園等を設置しなければならない。なお、環境保全等を考慮し可能な限り緑の確保に努めるものとする。

2 前項の公園等の位置については、防災及び非常災害時の避難場所として役立つように決定し開発者の費用で整備しなければならない。

(下水道)

第14条 下水道計画は、大和川上流流域関連公共下水道として上位計画に基づき、奈良県の開発許可制度等に関する審査基準集(技術基準編)、市技術基準及び市公共下水道構造基準に適合したものでなければならない。

2 開発者は、市公共下水道認可区域内又は区域外を問わず排水計画を定め、事前に市長と協議し、その指示によらなければならない。その計画を変更しようとする場合も同様とする。

3 開発による流域の変更は、原則として認めない。

(雨水排水)

第15条 雨水排水は、放流先の水利権者及び管理者と協議の上、開発区域を含む集水区域全体の流量を勘案し、排水路等に適切かつ有効に排出できるように接続されていなければならない。

2 開発者は、公共施設への雑排水等の流入がある場合、放流先の管理者の同意を得ること。

3 雨水排水施設の構造等は、奈良県の開発許可制度等に関する審査基準集(技術基準編)及び市技術基準に基づくこと。

(治水対策)

第16条 開発者は、大和川流域における水害対策として、特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)による基準、奈良県が定める大和川流域における総合治水の推進に関する条例(平成29年奈良県条例第13号)による基準及び市技術基準に基づき、奈良県及び市担当課と協議のうえ、雨水流出抑制施設を設置しなければならない。

2 雨水流出抑制施設の管理者は、施設の管理に関する一切の業務を適正に行わなければならない。

(消防水利施設等)

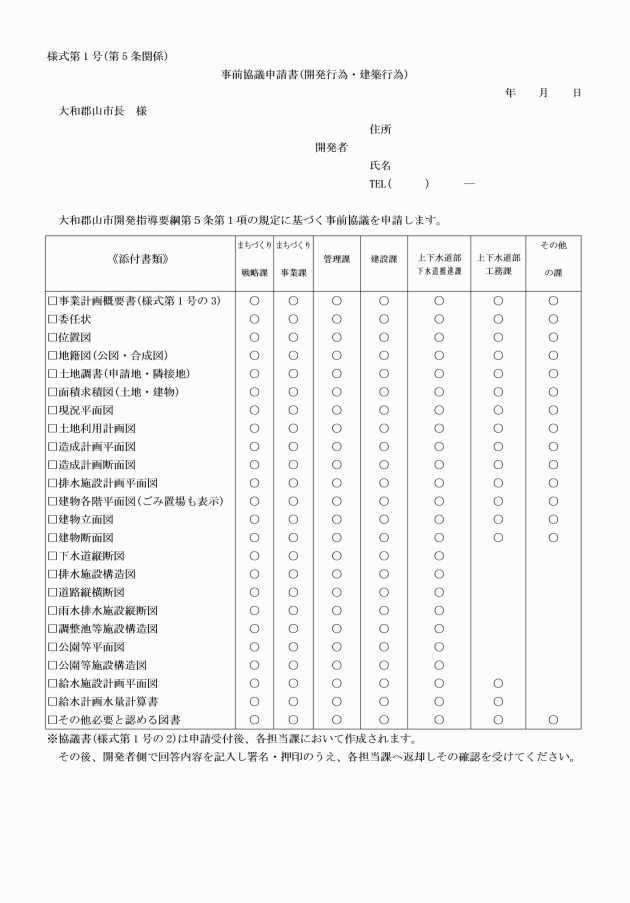

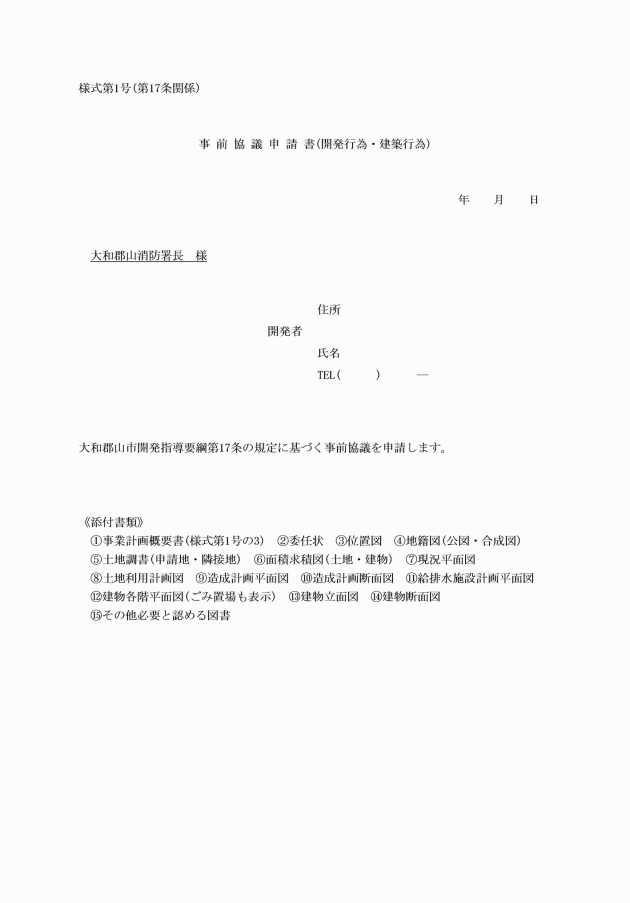

第17条 開発者は、消防水利施設の設置等について、事前協議申請書(様式第1号)を奈良県広域消防組合大和郡山消防署等関係機関に提出して協議するものとする。

2 防火水槽用地は、道路、公園等の敷地以外に確保すること。

(交通安全対策)

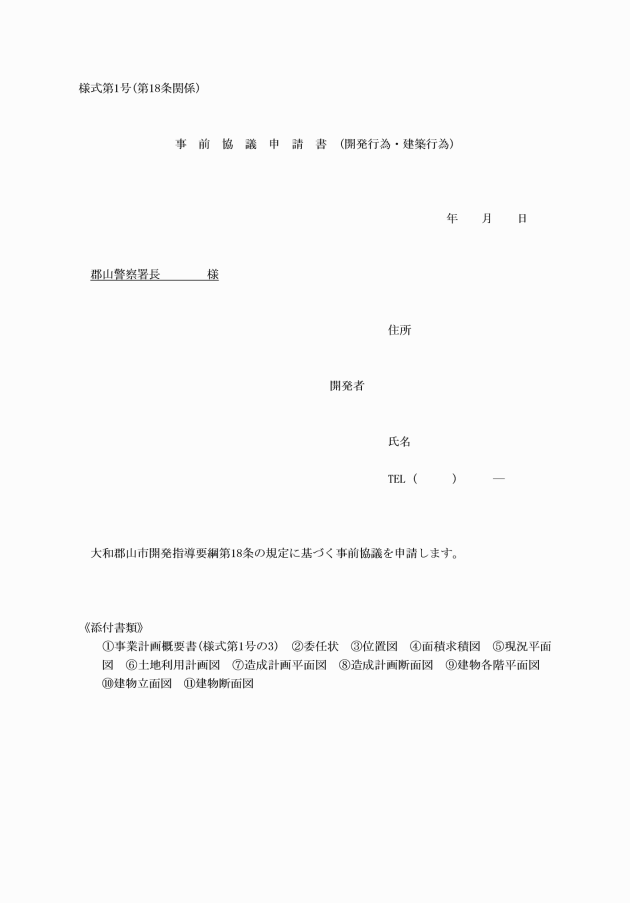

第18条 開発者は、開発区域内の道路交通及び開発区域に通ずる区域外の主たる道路交通における道路標識、道路標示、区画線、交通安全施設、駐車施設等の設置について、事前協議申請書(様式第1号)を警察署等関係機関に提出して協議するものとする。

2 開発者は、開発事業計画を策定する際、工事車両の運行計画等について事前に、開発区域を管轄する警察署と協議するものとする。

(防犯カメラの設置)

第19条 開発者は、駐車場を併設するコンビニエンスストアその他の不特定多数の者が利用する施設を建築しようとする場合は、市長と協議の上、自己の負担において、駐車場等に向けられた防犯カメラの設置に努めなければならない。

2 前項の設置に当たっては、本市が定める防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインを遵守しなければならない。

3 開発者は、第1項の規定により設置した防犯カメラの維持管理を適正に行わなければならない。

(通学路等の安全対策)

第20条 開発者は、開発区域内外の通学・通園路について事前に市担当課と協議すること。

(上水道)

第21条 開発者は、開発事業を計画する場合、当該開発区域の給水計画について、事前協議申請書(様式第1号)を奈良県広域水道企業団等関係機関に提出して協議するものとする。

(駐車、駐輪施設)

第22条 開発者は、駐車、駐輪施設について、開発事業に伴う建築物の用途・規模、居住者数・従業員数・来客数、及び居住者の安全等を考慮し、次の基準により適切に配置するものとする。また、大和郡山市違法駐車等の防止に関する条例(平成9年3月大和郡山市条例第9号)第5条に基づき、違法駐車等の防止に努めなければならない。

(1) 駐車施設は、原則として開発区域内に設置し、その駐車台数は、住宅(寄宿舎、寮を含む。)の場合1戸につき1台以上とする。住宅以外の建築物(事務所、店舗、工場等)の場合は、別途協議の上確保するものとする。

(2) 前号前段の規定にかかわらず、当該住宅の用途・規模により、市長がやむを得ないと認めた場合については、住戸数の半数を上限として、当該住宅の敷地からおおむね500メートル以内の場所に駐車施設を確保することができる。

(3) 前2号に規定する駐車施設の面積は、1台あたり12.5m2(2.5m×5m)を標準とする。ただし、機械式については、別途協議とする。

(4) 前3号の規定にかかわらず、駐車施設は開発区域が都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定により本市が策定する大和郡山市立地適正化計画で定める中心市街地地区の都市機能誘導区域内かつ近鉄郡山駅又はJR郡山駅から300メートル以内の場所にある建築物については、その建築物の用途・規模に応じ、市長が定める規模とする。

(5) 駐輪施設は、原則として開発区域内に設置し、その駐輪台数は、住宅(寄宿舎、寮を含む。)の場合は、1戸につき1台以上とし、住宅以外の建築物(事務所、店舗、工場等)については、別途協議の上確保するものとする。

(6) 駐輪施設における1台あたりの置場面積は、1.2m2(0.6m×2m)を標準とし、機械式については、別途協議とする。

(7) その他駐車、駐輪施設について疑義が生じた場合は、その都度開発者と市長が協議し、必要事項を決定するものとする。

(公害に対する措置)

第23条 開発者は、開発事業により公害発生のおそれがある場合は、市長に協議するとともに公害防止対策等必要な措置を講じなければならない。

2 開発者は、開発事業により周辺住民等から苦情等の申出があった場合は、速やかに万全の対策を講じるとともに、誠意をもって自主的に解決しなければならない。

(ごみ集積施設)

第24条 開発者は、ごみ集積施設設置について担当課と協議すること。

2 共同住宅の場合、開発者は、次の各号に定めるごみ集積施設を設置するものとする。

(1) 開発区域内においてごみ収集車が容易に横付けできる場所に、建築物の計画戸数1戸あたり0.15m2を乗じて得た面積のごみの集積施設を基本として設置しなければならない。ただし、ダストシュートは設置しないものとする。

(2) 施設の構造は、コンクリートブロック造、コンクリート造等として三方を囲むものとする。また壁の高さは、屋根を有しない場合は1.5m以上とし、屋根を有する場合は2.0m以上とする。

(3) 水道設備及び排水設備を設置し、施設の見やすいところに必要な事項を説明した表示板を設置するものとする。なお、扉を設置する場合は、観音開きを基本とする。

(文化財)

第25条 開発者は、埋蔵文化財包蔵地及びその周辺において開発事業を行う場合は、事前に市担当課と協議し、保存の必要がある場合はその対策を講じなければならない。

2 前項に規定する地域以外の地域で、開発事業に際し埋蔵文化財等を発見したときは、速やかに市担当課に届け出てこれらの処置等について協議し、開発者の責任において保存の対策を講じなければならない。

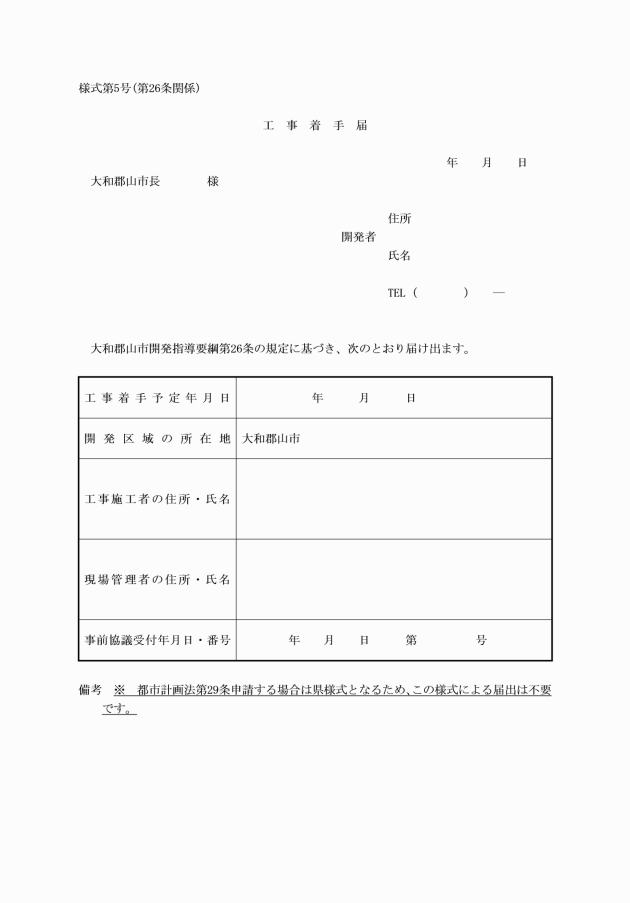

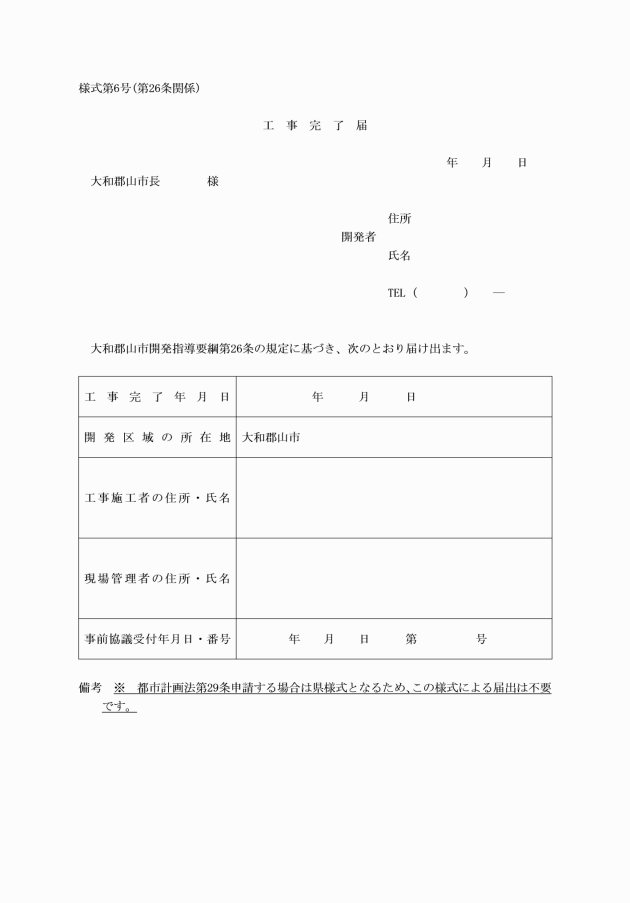

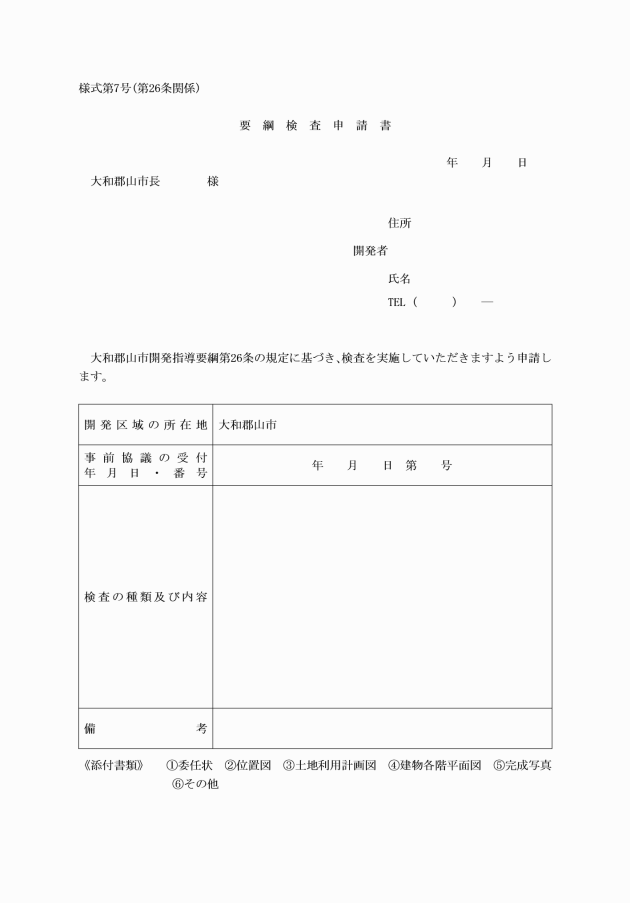

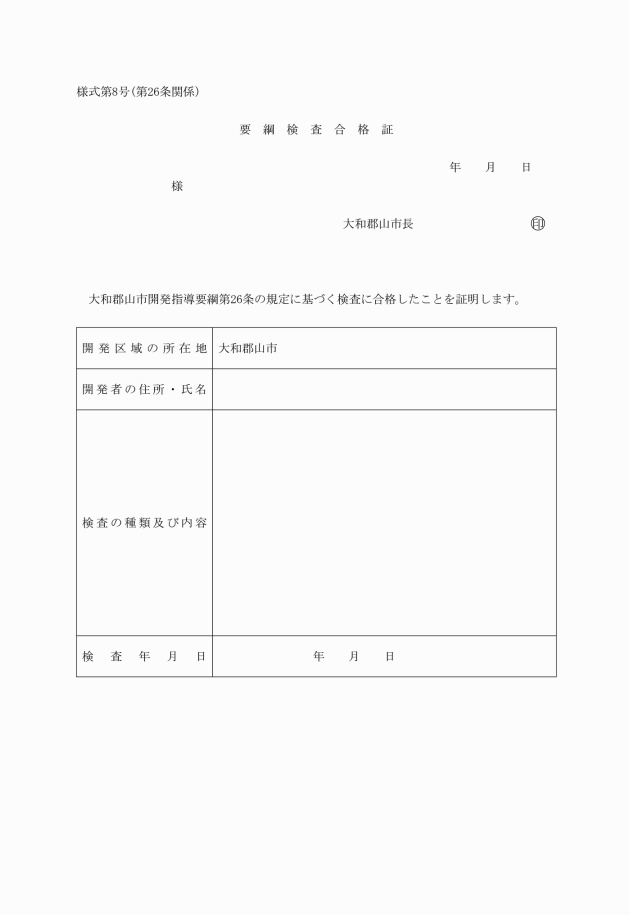

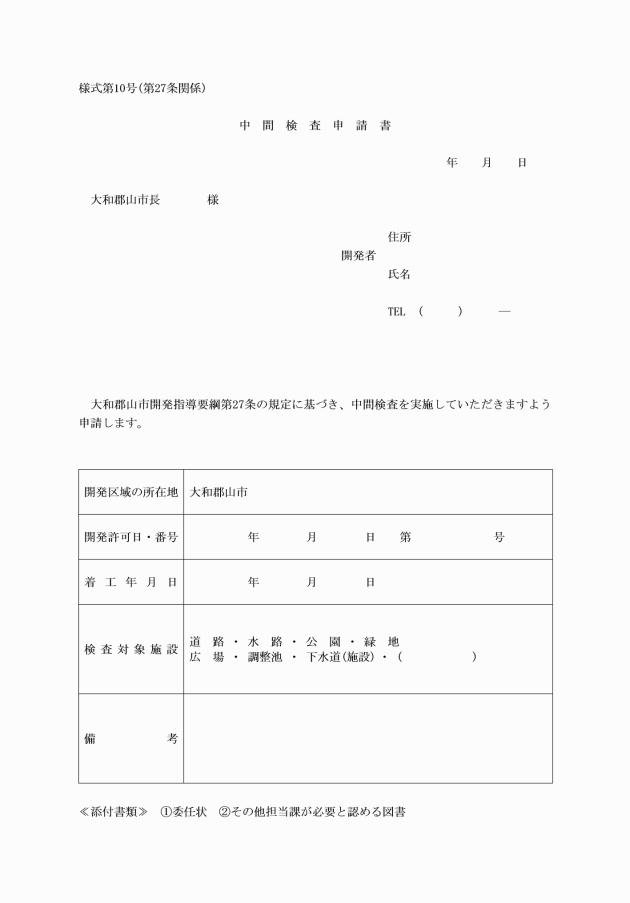

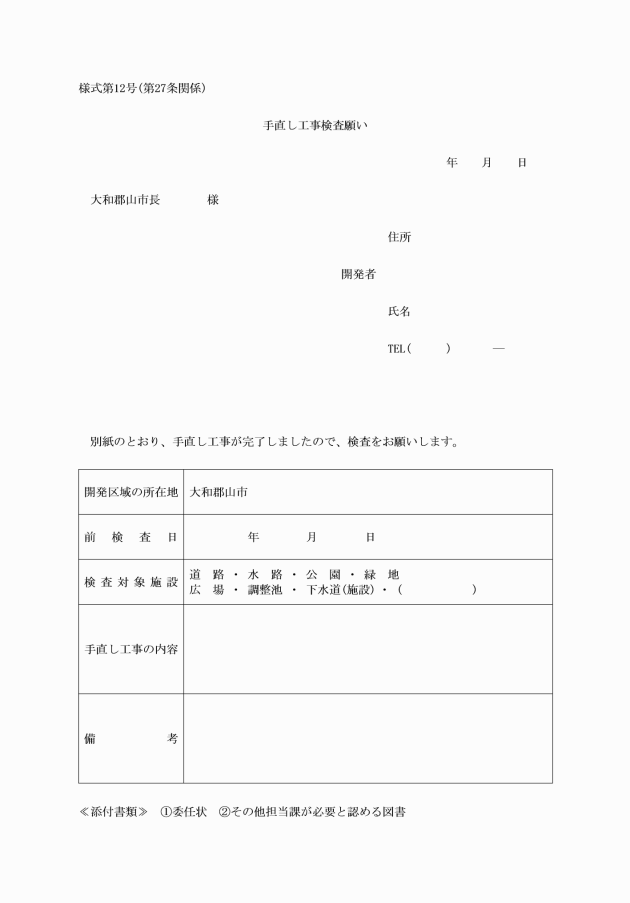

4 開発者は、前項の規定による検査の結果、不備の箇所があった場合は、自己の負担において整備しなければならない。

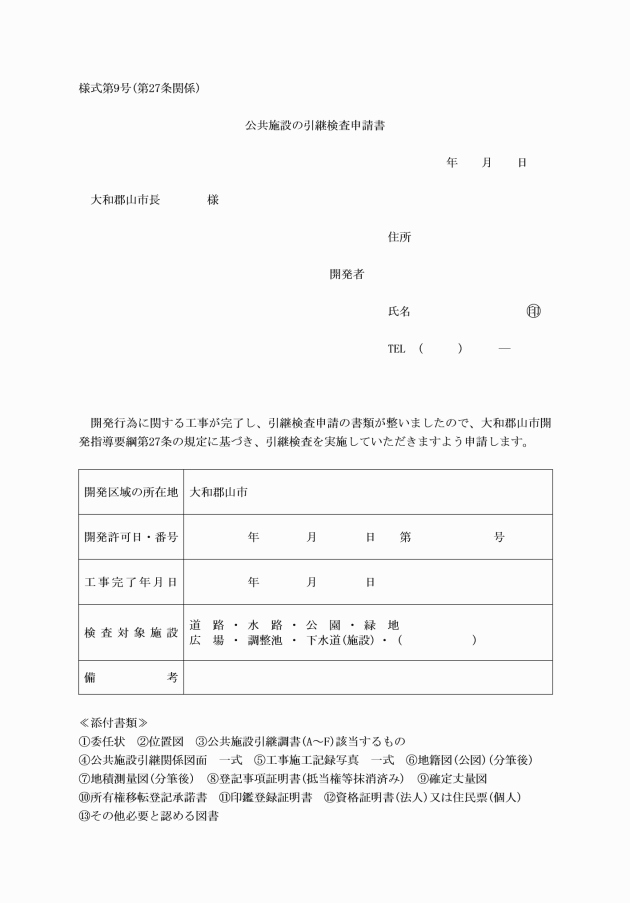

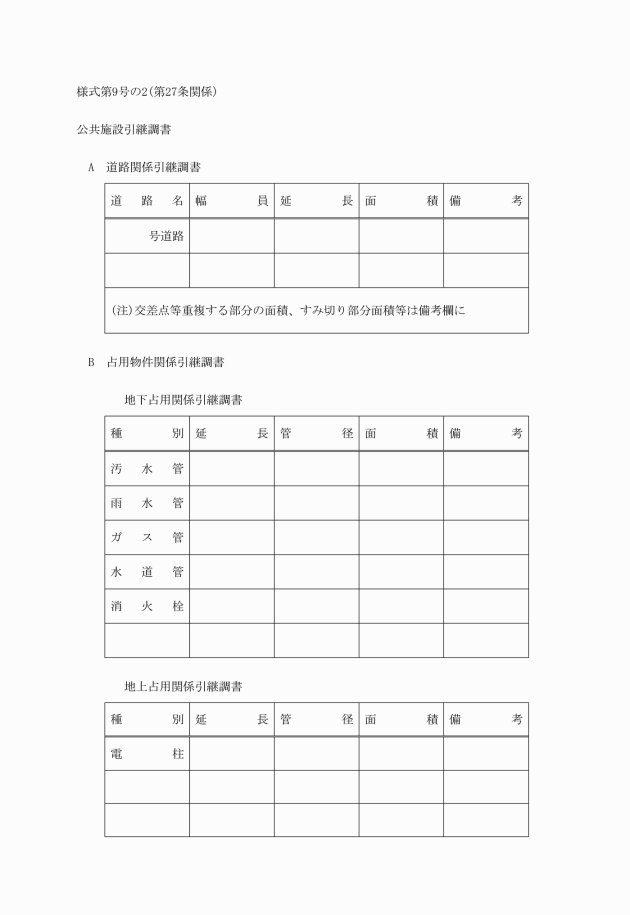

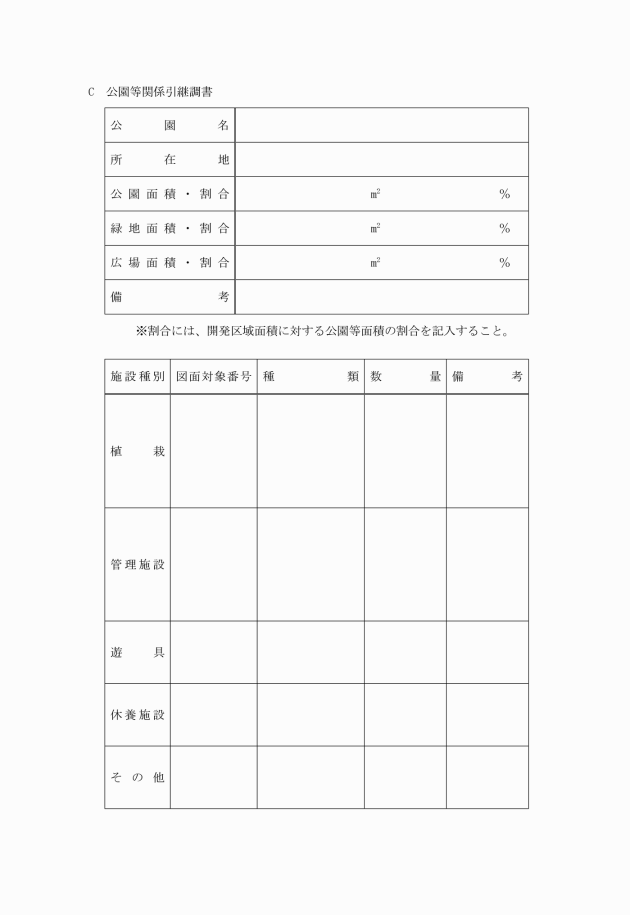

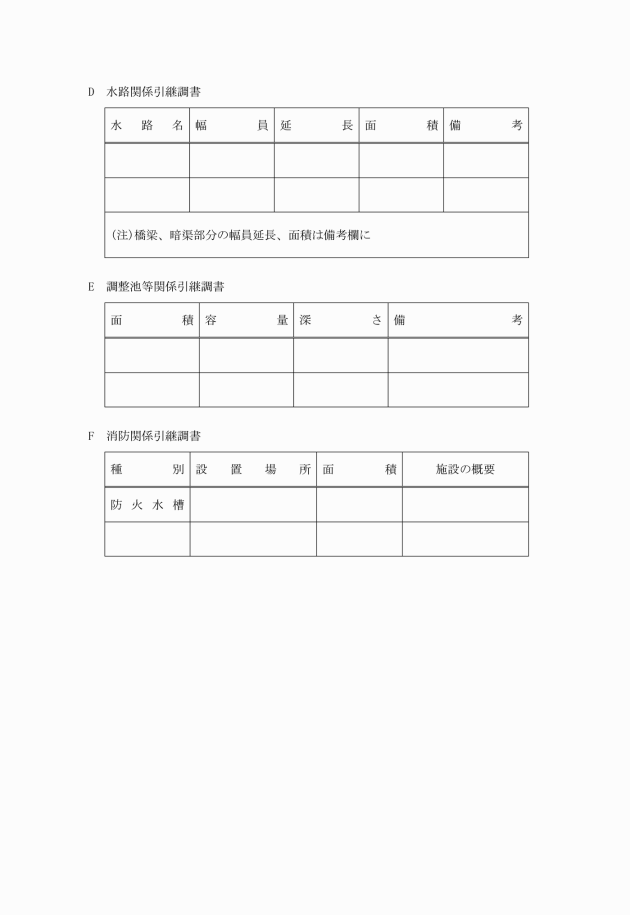

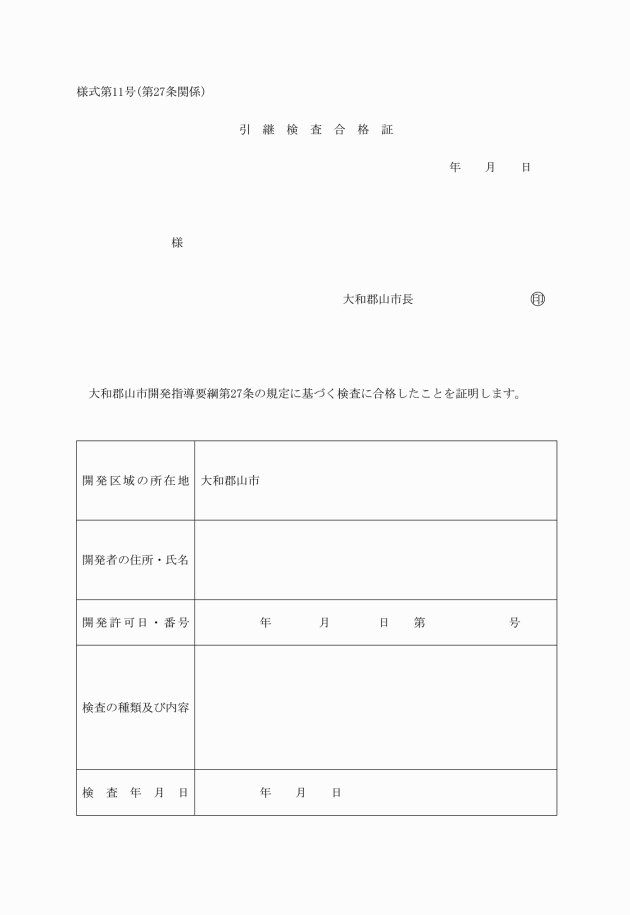

(公共、公益施設の引継ぎ等)

第27条 開発者が施工又は設置した公共、公益施設は、この要綱に定めるもののほか市長に協議のうえ、原則として市に引き継ぐものとする。ただし、開発者との協議において、別段の定めをしたものについては、この限りでない。

4 前項の定めにより帰属することとなる公共施設の維持管理及びその費用負担等について別に定める場合は、管理者となるべき者又は市長が必要と認める者との間において管理協定を締結するものとする。

(公共・公益施設及び用地の帰属)

第27条の2 開発者は、市に帰属する公共・公益施設及び用地について、所有権移転登記に必要な一切の書類を前条で規定する引継検査と同時に市長に提出しなければならない。この場合において、原則として所有権移転登記は、市が行うものとする。

2 市に帰属する土地は、実測面積と公簿面積が合致していなければならない。

3 市に帰属する物件に所有権以外の権利の設定がある場合は、前条に規定する引継検査までに開発者において抹消しなければならない。

4 公共・公益施設用地の境界は、永久構造物又は境界杭標等で明確にしなければならない。

5 公共・公益施設及び用地は、無償で市に帰属するものとする。ただし、開発者との協議において、別段の定めをしたものについては、この限りでない。

6 その他公共・公益施設及び用地の帰属について、疑義が生じた場合は、その都度開発者と市長が協議し、必要事項を決定するものとする。

(建築協定の締結)

第28条 開発者は、良好な生活環境の維持増進を図るため、大和郡山市建築協定に関する条例(昭和62年12月大和郡山市条例第30号)に基づく建築協定の主旨にのっとり良好な居住環境を確保するため建築協定の締結に努めなければならない。

2 開発者は、前項による建築協定を締結した場合は、敷地購入者等にその旨の周知を図らなければならない。

(損害の補償)

第29条 開発者は、開発事業により第三者に損害を与えたときは、その補償の責めを負わなければならない。

(開発事業の変更)

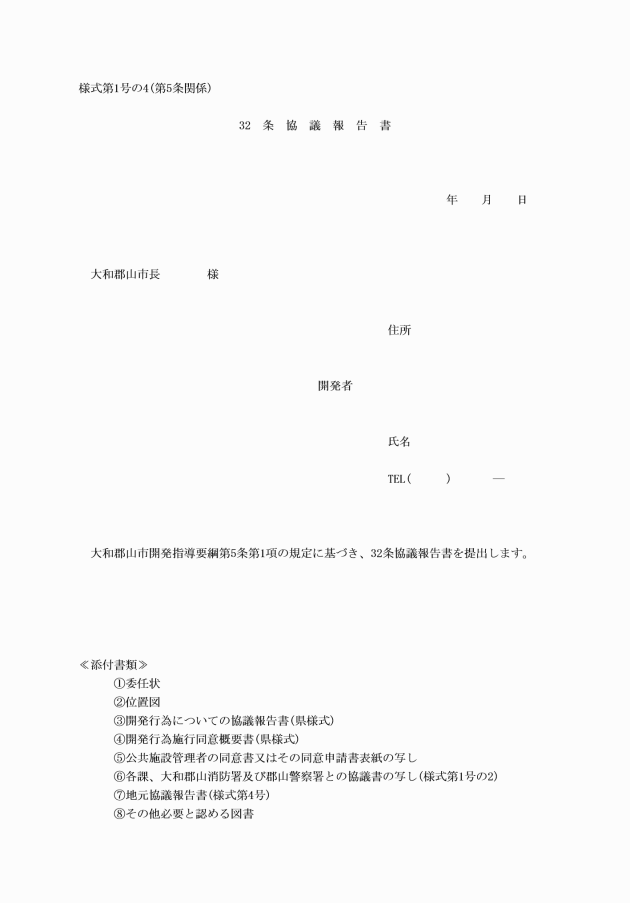

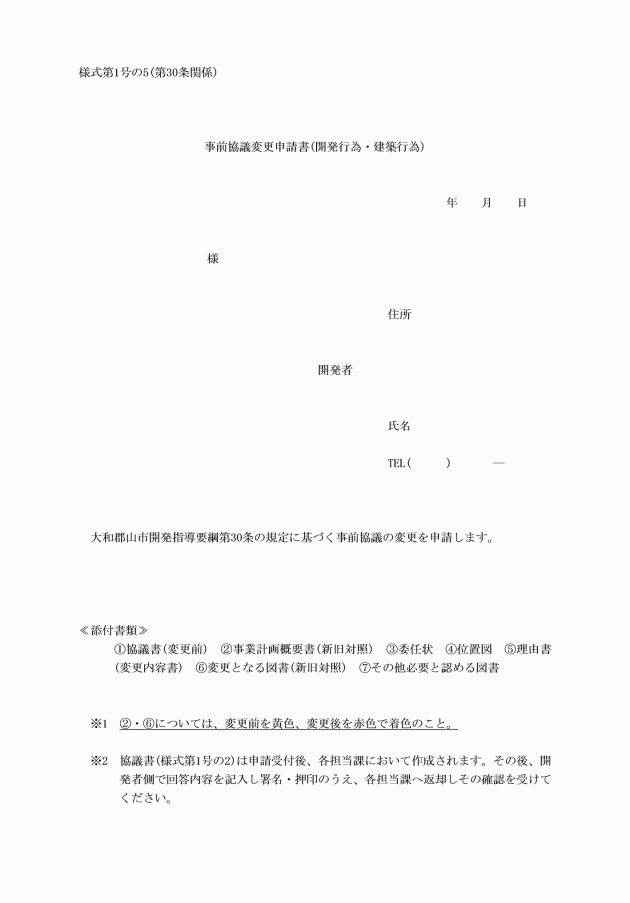

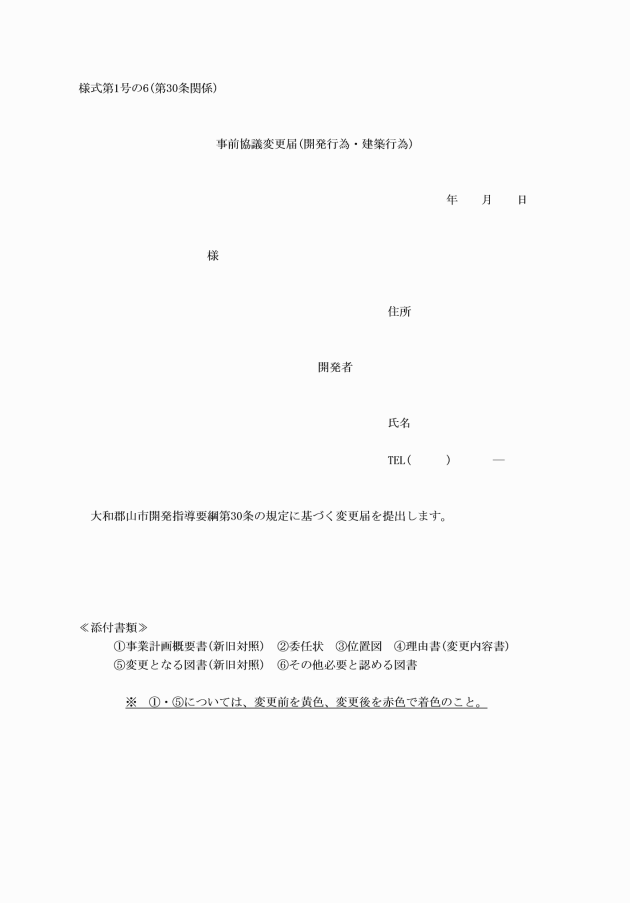

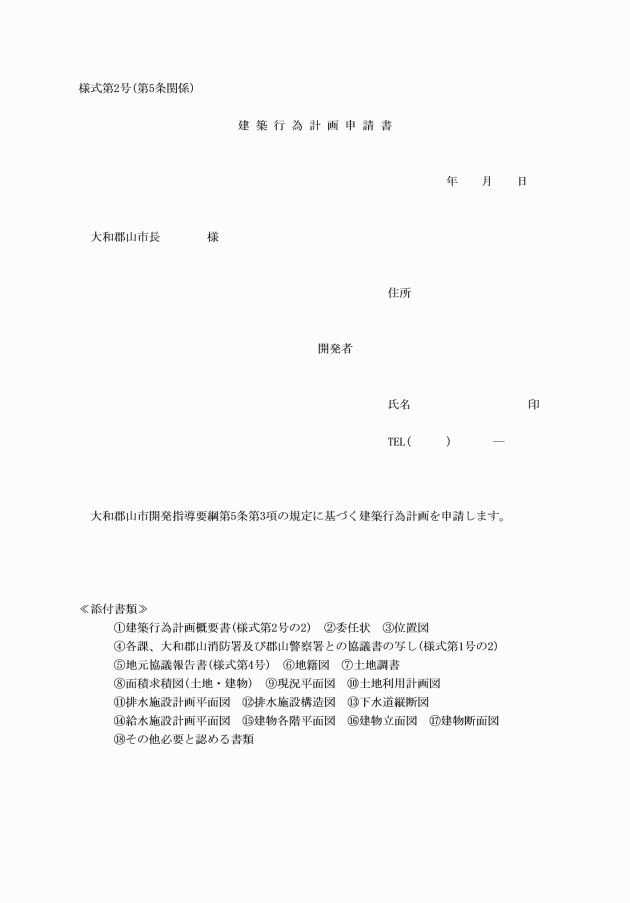

第30条 開発者は、開発事業の計画を変更しようとする場合は、事前に市長及び関係機関に協議(様式第1号の5又は6)しなければならない。

(開発事業の廃止)

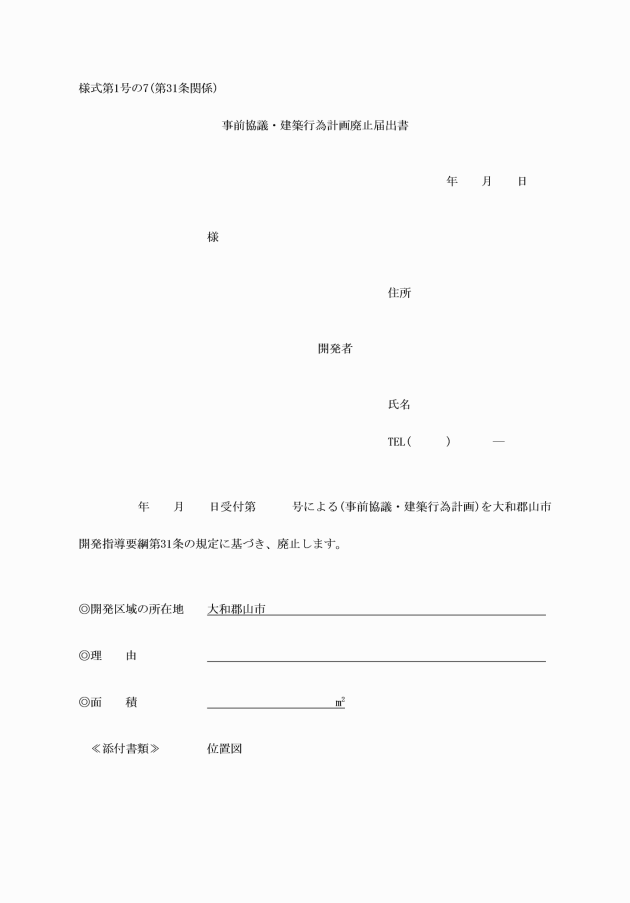

第31条 開発者は、開発事業の計画を廃止するときは、事前協議・建築行為計画廃止届(様式第1号の7)を市長及び関係機関に提出しなければならない。

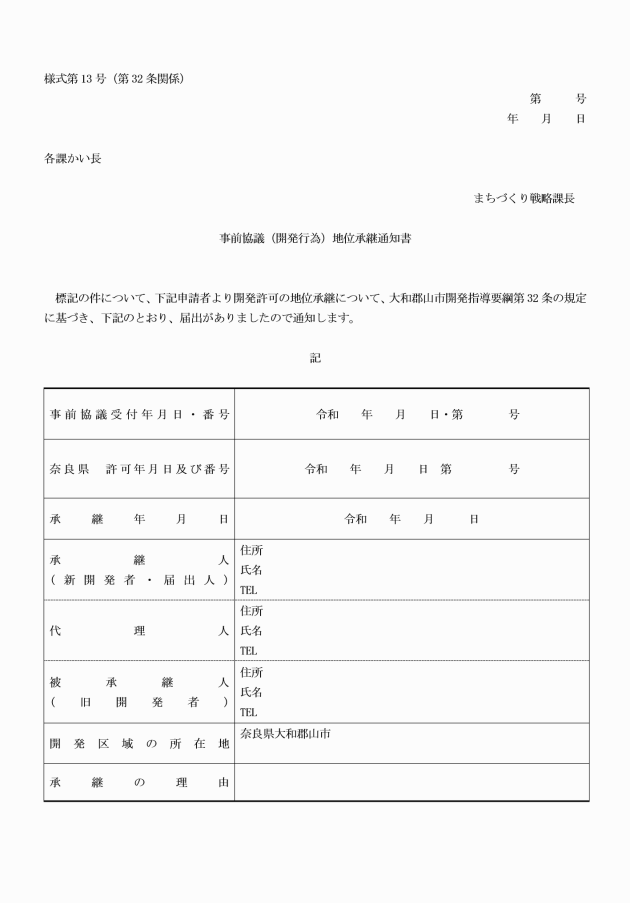

(地位承継の届出)

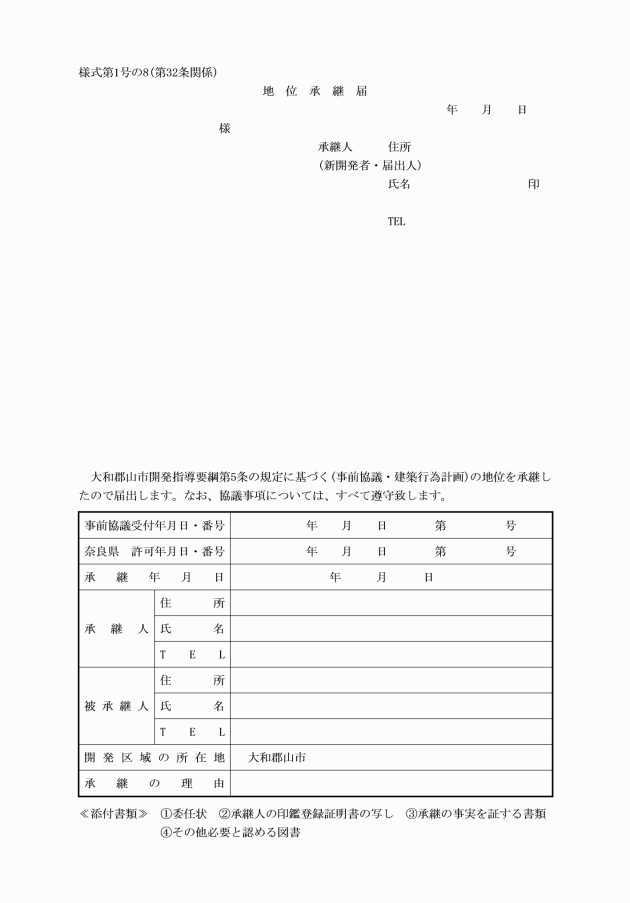

第32条 被承継人(旧開発者)が、有していた地位を承継したものは、地位承継届(様式第1号の8)に、承継人の印鑑登録証明書の写し及び承継の事実を証する書類を添えて市長及び関係機関に届け出なければならない。

(要綱の不履行)

第33条 この要綱に従わずに行われた開発事業については、市長は開発者に対し必要な措置を取ることができる。

(補則)

第34条 この要綱で定めない事項で、必要な事項が生じた場合は、そのつど市長が定める。

附則

1 この要綱は、平成2年5月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前において、大和郡山市宅地等開発事業指導要綱の規定により協議中のものについては、なお従前の例による。

附則(平成2年告示第121号)

この要綱は、平成2年10月1日から施行する。

附則(平成6年告示第48号)

1 この要綱は、平成6年4月20日から施行する。

2 この要綱の施行の日前において、大和郡山市開発指導要綱の規定により協議中のものについては、なお従前の例による。

附則(平成9年告示第1号)

1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前において、改正前の大和郡山市開発指導要綱の規定により協議中のものについては、なお従前の例による。

附則(平成10年告示第29号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年告示第64号)

この要綱は、平成12年6月1日から施行する。

附則(平成14年告示第32号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、平成14年4月25日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成15年告示第133号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成17年告示第272―2号)

1 この要綱は、平成17年12月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に改正前の規定に基づいて作成されている様式は、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成19年告示第70―1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の要綱の規定に基づいて作成されている様式は、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成19年告示第110―2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱の規定に基づいて作成されている様式は、この要綱の規定にかかわらず、当分の間これを使用することができる。

附則(平成20年告示第67―2号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成26年告示第67号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成30年告示第34号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年告示第167号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

附則(令和4年告示第63号の2)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年告示第42号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年告示第163号)

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

附則(令和7年告示第36号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の大和郡山市開発指導要綱の規定に基づいて作成されている様式は、この要綱の規定にかかわらず、当分の間これを使用することができる。

別表(第9条関係)

公益施設設置基準

開発規模 | 保育所 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 集会所 | 消防署 | 清掃施設(し尿、終末じんかい) | 保健医療施設 | 購買施設 | その他 | |

開発面積 (ha) | 計画戸数 (戸) | ||||||||||

0.05以上 0.3未満 | 2以上 15未満 |

|

|

|

|

| 消防署長に協議 | 市長に協議 |

|

| 公民館・警察官派出所・交通機関・駐車場等については関係機関と協議 |

0.3 1 | 15 50 |

|

|

|

| 市長に協議 |

|

| |||

1 4 | 50 120 |

|

|

|

| 1箇所 |

|

| |||

4 8 | 120 240 |

|

|

|

| 1箇所 |

|

| |||

8 12 | 240 360 | 市長に協議 | 市長に協議 |

|

| 1箇所 |

|

| |||

12 16 | 360 480 | 市長に協議 | 市長に協議 |

|

| 1~2箇所 |

|

| |||

16 20 | 480 600 | 市長に協議 | 市長に協議 |

|

| 1~2箇所 |

|

| |||

20 40 | 600 1,200 | 1箇所 | 1箇所 | 市長に協議 |

| 2~4箇所 | 診療所 1箇所 | 日常品販売店舗 20~40店 | |||

40 80 | 1,200 2,400 | 1~2箇所 | 1~2箇所 | 1校 | 市長に協議 | 4~8箇所 | 診療所 1~2箇所 | 日常品販売店舗 40~80店 | |||

80 120 | 2,400 3,600 | 2~3箇所 | 2~3箇所 | 1~2校 | 1校 | 8~12箇所 | 診療所 2~3箇所 | 日常品販売店舗 80~120店 | |||

120以上 | 3,600以上 | 3箇所以上1,200戸につき1箇所 | 3箇所以上1,200戸につき1箇所 | 2校以上2,400戸につき1校 | 2校以上4,800戸につき1校 | 12箇所以上300戸につき1箇所 | 診療所3箇所以上1,200戸につき1箇所 | 日常品販売店舗 120店以上 | |||

*公益施設の設置は、計画戸数欄を適用する。

各施設規模については関係各課と協議のこと。